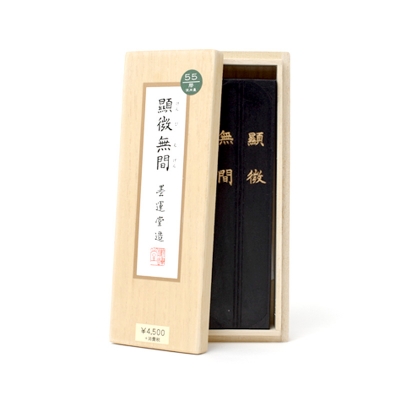

墨

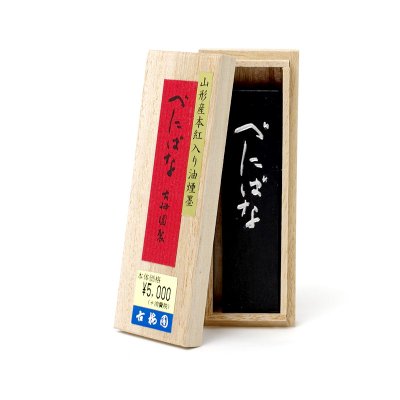

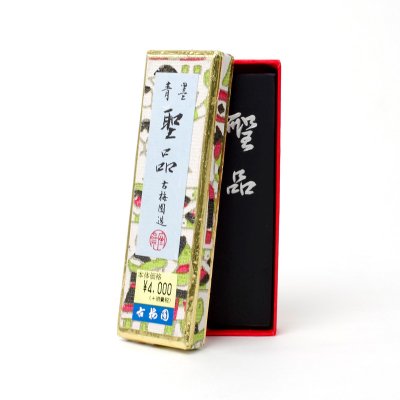

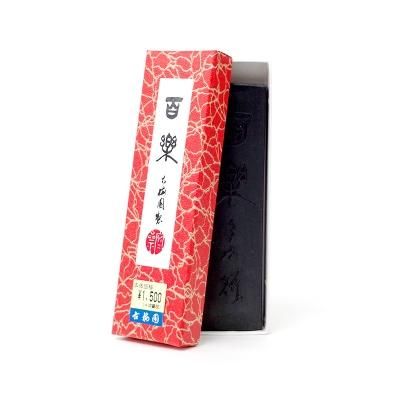

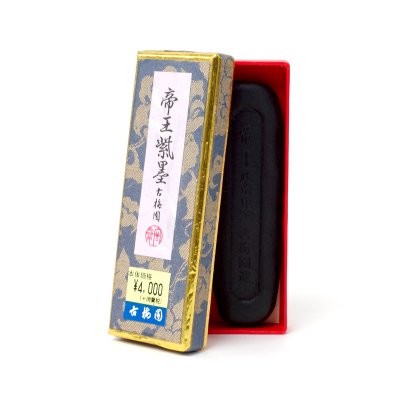

SUMI「書道・習字の墨」を400点以上取り揃えております。

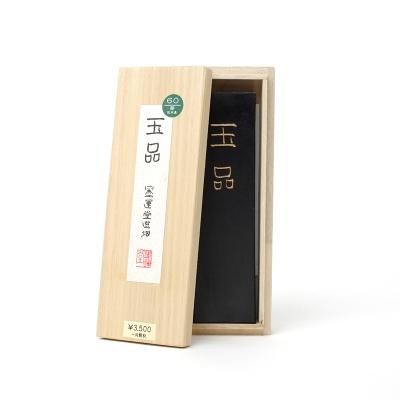

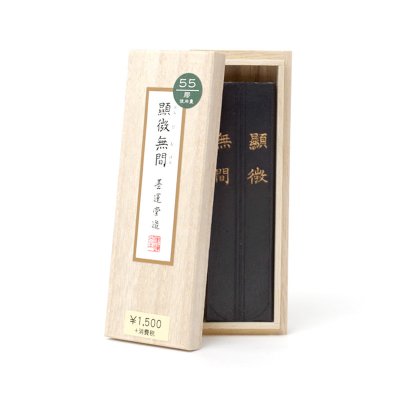

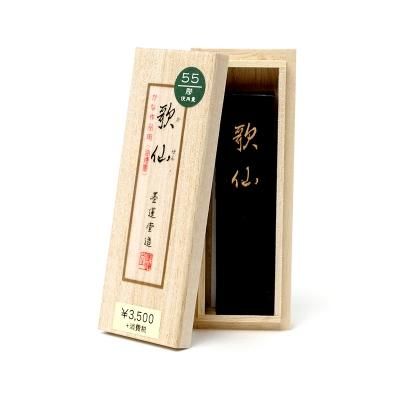

書遊Onlineでは、油煙墨、松煙墨、唐墨、茶墨、朱墨、古墨など種類豊富な固型墨を取り揃えております。

用途やサイズも書いておりますので、小学生から書家の方まで幅広くご注文いただけます。

是非一度ご覧くださいませ。

墨を磨れば書道はもっと楽しくなる

墨は紀元前1500年頃以前の中国殷の時代から始まったとされています。

墨の主な原料は、煤、膠、香料からなり、原料の種類よって墨の主な特徴が決まります。

特徴の違いから、色の濃淡や艶、にじみなどを楽しむことができ、固型墨には、墨液では味わえない面白さがあります。

墨を磨ることによる芳香

墨は、膠の匂いを和らげるために、香料が使われています。

墨の種類によって使われるものは様々ですが、龍脳が主流です。

普段忙しいからこそ、墨を磨ることで、心を落ち着かせ書道と向き合うことができます。

それは、作品がさらに映えることに繋がります。

固型墨を選ぶ

墨のカテゴリSumi Category

一言に書道の墨といっても、用途により墨の種類は様々です。

墨の好みは人それぞれです。自分好みの墨を見つけるのも書道の楽しみのひとつです。

墨のメーカーSumi Maker

墨は、奈良時代の仏教の発展と共に厖大な量の写経が行われたことにより、墨の需要が高まり、墨の製造も盛んに行われるようになりました。

今もなお日本全国の9割を造するのが『奈良墨』となります。

墨の大きさSumi Size

墨の大きさは、丁という重さの単位で表示します。

和墨の場合、1丁型15gを基準とし、2丁型30g、10丁型は150gになります。

唐墨の場合は、500gを基準とし、1/2型250g、1/8型は63gになります。

墨をタグから選ぶTag Search

墨のコラムSumi Colum

墨の歴史

墨の日本への伝来と日本の墨の歴史

日本への墨の伝来は、一説に文字の伝来と同時期であるといわれています。

「漢倭奴王国」の金印の示すように、漢の国ではその折に文字や墨書を知ったと思われ、『魏志倭人伝』に239年に卑弥呼が、魏の洛陽に送った使者に親書を持たせ、『晋書』・ 『宋書』には倭の五王(讃・珍・済・興・武)も親書を持たせたとあるように、この頃に十分に筆・墨の存在も考えることができます。

しかしながらこれらはあくまでも一説に過ぎず、詳しいことはわかっていません。

『日本書紀』に 「推古天皇18年(610年) の春3月 高麗の王は僧 曇微(飛鳥時代の高句麗の僧侶) と法定を貢上し、曇微は五経を知り、且つ能く彩色及び紙墨を作る」 とあり、この文献が日本の墨について記した最古のものと思われ、 聖徳太子が 『 法華経義疎 』を書いた時には、この曇微の持参した松煙墨が使用され、 飛鳥の都跡から発見された 円硯 の断片から、当時はすでに硯で墨を磨っていたこともわかっています。

各時代の墨の需要

聖徳太子没後の律令政治の実施に伴い、701年大宝律令が制定された政治機構の中で中務省が製墨をつかさどり、墨は貴重品として扱われ、仏教の繁栄に伴った写経用の墨として需要が高まっていきました。

平安時代になると、墨は大量に生産されるようになり(松煙墨)、一般にも浸透していったといわれています。

以後高まる墨の需要に伴い、それまでは松煙墨しか存在しなかった時代に先駆けて油煙墨の開発を行ったのは日本でした。

平安時代に普及した、松煙墨の大量生産と同時期に油煙墨の研究・開発を進め、墨の変遷過渡期を迎えていったと思われます。

平安時代末期には、日宋貿易も盛んになり、水墨画の伝来や禅僧の墨蹟の隆盛により、日本でも数多くの能書家が誕生し更に墨の需要は高まっていきました。

墨の原料と種類

墨の原料

墨の原料は、煤(炭素末)・膠・香料で、それを混合し乾燥させたものが固形墨です。

良質の墨は空気に触れても絶対に変化しない良質の煤と、透明度が高く粘着力の強い膠との混合によってつくられます。

良質の墨とは、ただ黒いだけではなく、黒の中に七色の味わいを持ち硯で磨った際には清い香がし、音のしないものを良質とします。

墨とは、書かれた時代だけでなく遠い将来までもその味わい深い黒色を保ち、文字の美しさを人々の心にいつまでも伝え、観賞できるものなのです。

墨の種類

煤には、油煙・松煙・改良煤煙の3種類があり、現在では炭素末と呼ばれています。

詳しい墨の種類について»

墨の磨り方

美しい墨は、弱い力でゆっくりと磨ることで作られる

墨を磨るとひと言で言っても、実は種類がいくつかあります。

墨の磨り方を目的別に3つに分けて分かりやすくご紹介します。

それぞれに磨り方の特徴が少しずつ異なりますので、どんな墨を磨りたいかを考えて適した磨り方をお選びください。

詳しい墨の磨り方について»

和墨と唐墨の違い

現在日本の墨(和墨)と中国の墨(唐墨)には大きな違いがありますが、日本に墨が伝来したころから和墨と唐墨の差が厳然としてあったわけではないと思われます。 ではいったいなぜ違いが出てきたのでしょうか。 日本と中国の製法の違い、気候風土の違い、紙の発達の違いによって、その製法に独特の差が出てきたと考えられています。 日本のでは、唐の文化を多大に受けていた時代から菅原道真の遺唐使廃止進言によって変わりゆく国風文化の時代の中での書風の変化や日本独自の仮名文字の発展などによって、より繊細な墨の線や微妙な色合い、深い墨色が求められるようになったことから、書き手や墨造り職人が共に工夫に工夫を重ねてきたと考えられています。

和墨と唐墨の製法

現在の和墨と唐墨の製法にどのような「差」があるのでしょうか。 墨は煙煤(すす)と膠(にかわ)と香料を混ぜ固めて造られます。 和墨と唐墨との大きな違いは、この中の「膠の種類と粘度」と「煤」の配合比率が違うことによっておこります。 和墨は煙煤と高粘度の膠が 10対6。 唐墨は煙煤と低粘度の膠が 10対12。 つまり和墨は、煙煤の割合いが多い為に墨のおりが早く、黒味も強いということができる反面、粘度の強い膠が使用されることから、粘り気も強く感じるということになります。 一方の唐墨は、膠の割合いが多い為に墨のおりが遅く、黒味が出にくいということができる反面、粘度の弱い膠が使用されることから、粘り気が弱く感じるということになります。

唐墨の注意点

唐墨は日本の気候との不具合からか、和墨に比べて割れやすい傾向にあります。

墨の関連コンテンツSumi Contents

書遊Onlineの読み物でご紹介している墨に関する記事を集めました。

墨 商品一覧Item List

商品カテゴリItem Categroy

営業カレンダーShop Calendar

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |