�̷��ѻ�

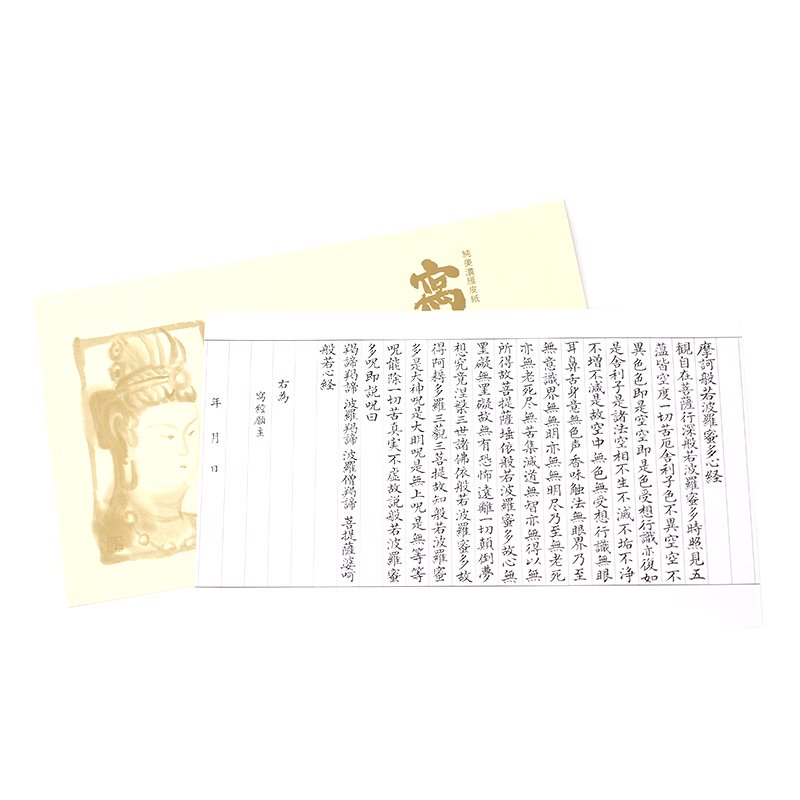

SHAKYOYOSHI�̼㿴�Ф�̤��������ä��

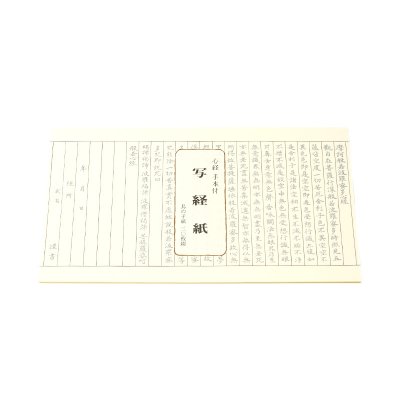

�̷��ѻ�ϡ����٤��оݤȤʤ뤪�Ф���ʸ���Ȥ��Ǥ���褦����������ʬ���ƺ���Ƥ��ޤ���

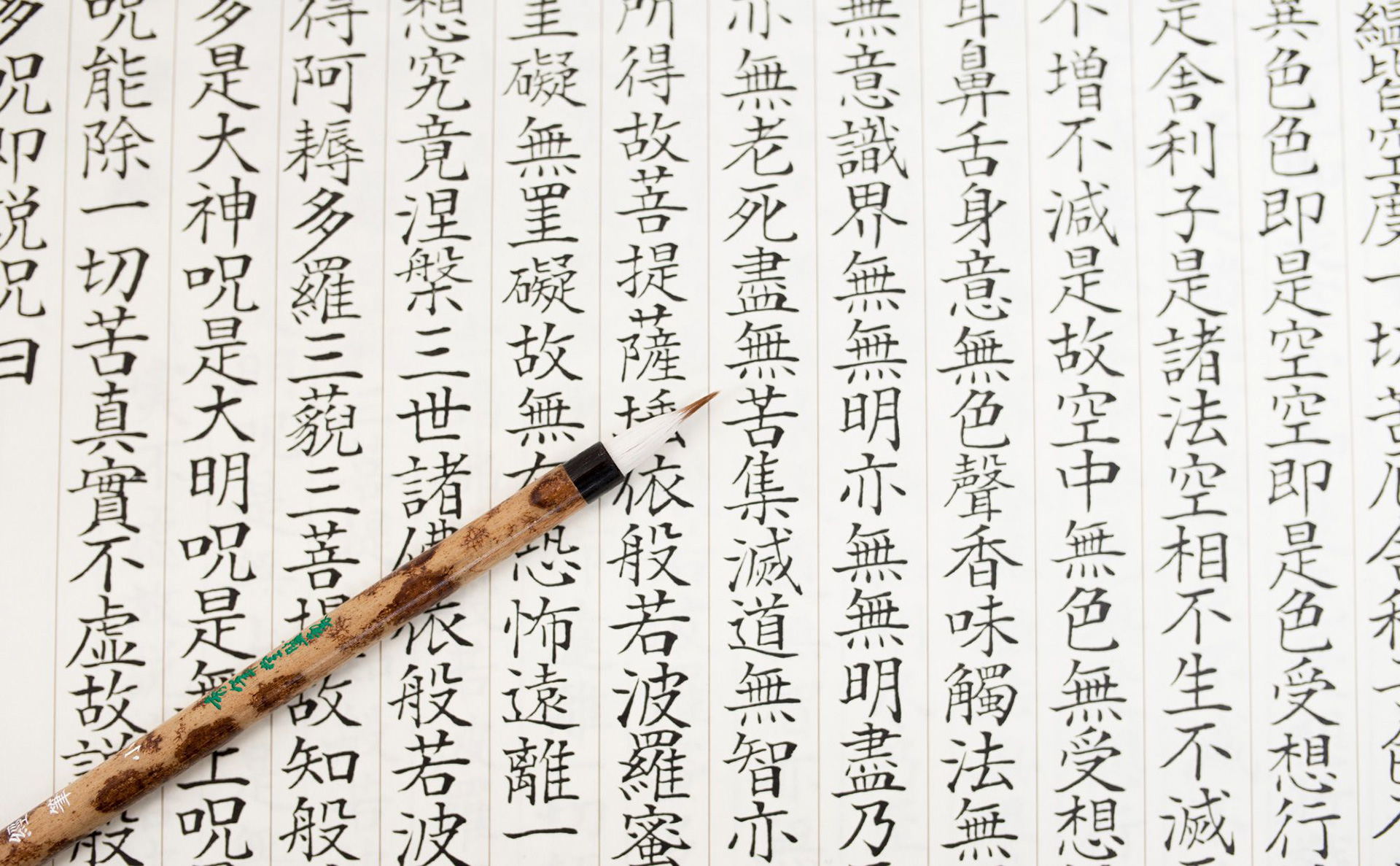

��Ǥ�Ǥ�¿���Ѥ����Ƥ���Τϡ�276ʸ�������ŵ���̼㿴�СפǤ���

�̷��ѻ�μ���

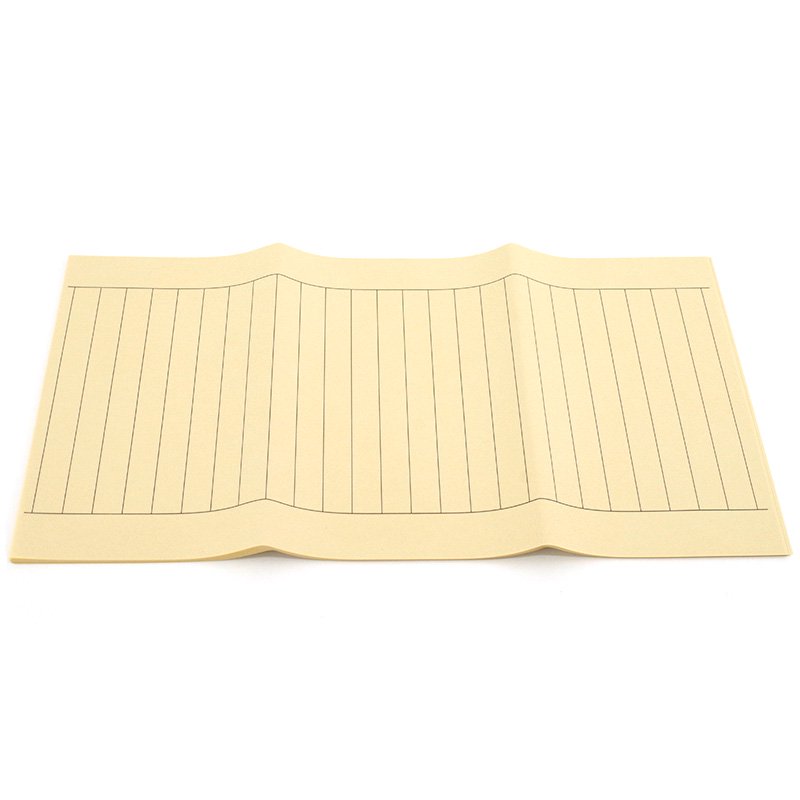

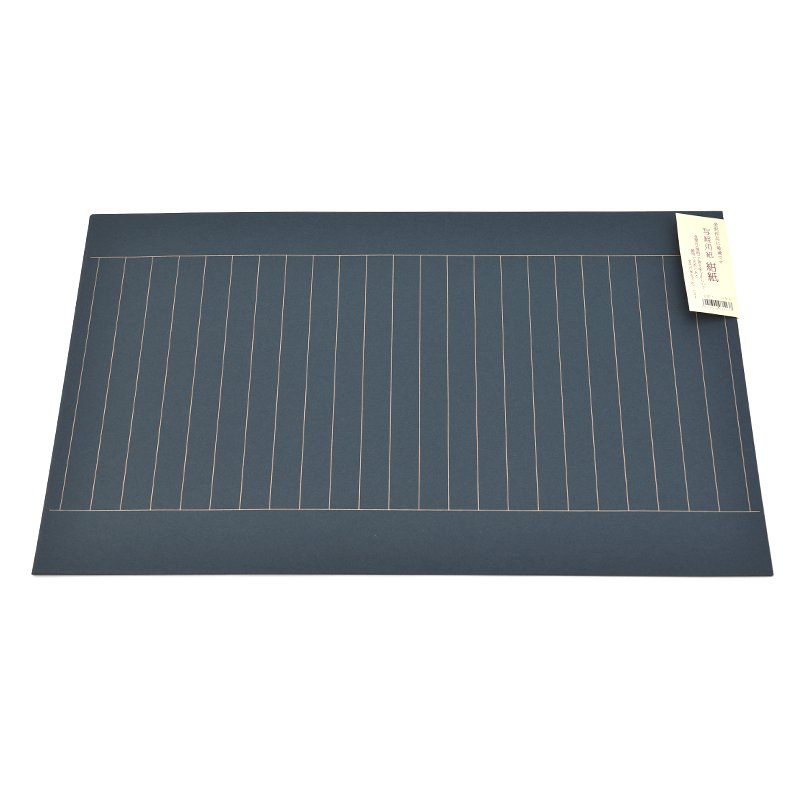

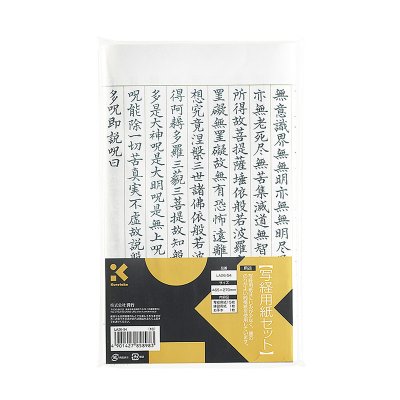

�̷��ѻ�ˤϷ��������ä���Τ�̵�ϤΤ�Ρ���η�����Τʤɤ����Ĥ����ब�������ޤ���

���Ƥ����䴷��ʤ����ˤϷ�������Υ����פ�����Ǥ��������Τ���������Ǥ���

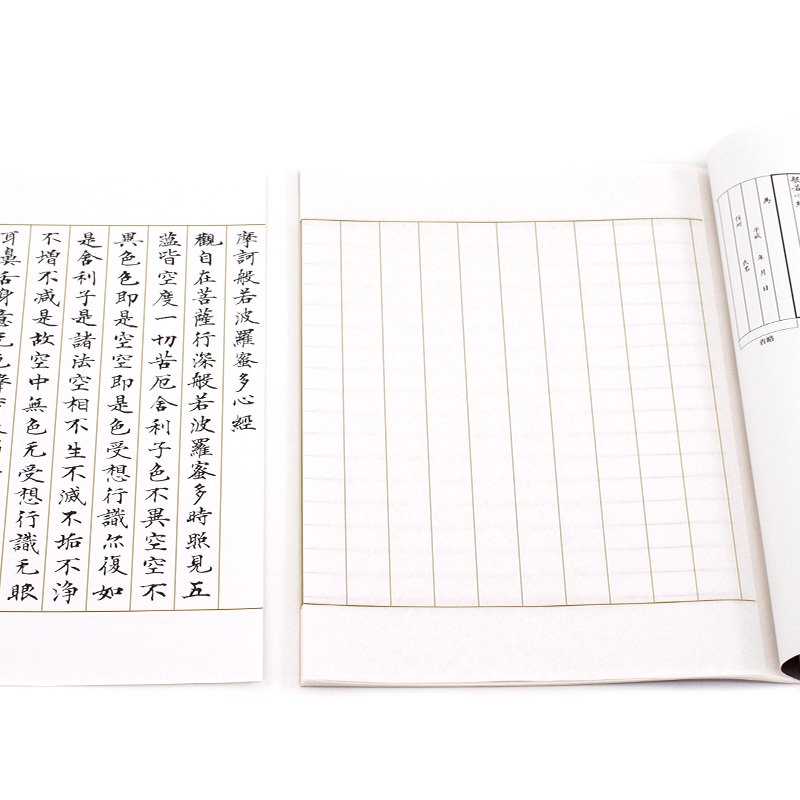

��������Ϥ��餫�����������ʬ���ƺ���Ƥ��ޤ��Τǡ�ʸ���ΥХ���Ȥ�䤹���ޤä����ʤ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

�ޤ��������դ��Υ����פǤ���С���β����֤����ʤ��äƽ��Ȥ�Ǥ��ޤ��Τǡ��鿴�Ԥ����ˤ�¿����Ƥ��Ȥ����������ޤ���

�������ȴ���Ƥ����顢̵�ϤΤ�Τ����̷���ĩ�路�Ƥߤ���ɤ��Ǥ��礦��

�������������褦�˷��������֤���Ƥ������̷��ϡ���������٤��⤤���⤷��ޤ�����������������̤Ǥ���

�ޤ�����¾���ü�ʺ���ʤɤ⤴�����ޤ�������ϡ����ǤϤʤ���ť���ť����Ѥ�������̷Фˤ��Ȥ��������������Ѥλ�Ǥ���

Ʊ���̷ФǤ����ˤ�äƻž夬�꤬��äƤ���ȡ����ڤ���ޤ��͡���ʸ��������ǫ�˽��̷Фϡ����̤ʤ�Τˤʤ�Ǥ��礦��

���������ȤϤ��ҳۤ�����ƾ��äƤߤƤϤ������Ǥ��礦����

�̷��ѻ��������

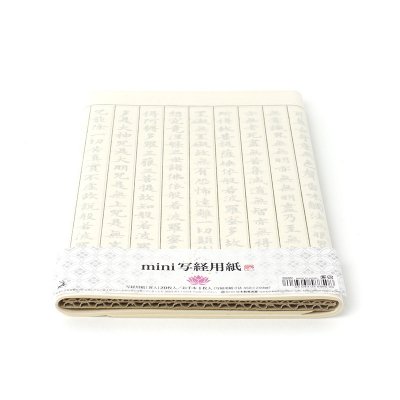

�̷��θ��˹Ԥä��������ä����ǡ�������Ǥ�Ϥ���ʤȤ��ͤ������⡢�������դ��μ̷��ѻ��ɮ�ڥ�������ڤ�³���Ƥ������������Ǥ��ޤ���

�̷��ѻ��ɮ����ˤ��ä��ѻ�����֤Τ���������Ǥ���

ɮ��ɮ�ڥ�ǽ���Ļ�λҤ䤫���Ѥλ�ʤɤˤ��ޤʤ�������֤��ɤ��Ǥ��礦��

�¤�줿���̤���ˤ��������ʸ������Ȥˤʤ�ޤ��Τǡ��ˤ��ߤ��ФƤ��ޤäƤϤȤƤ�Ť餯�ʤäƤ��ޤ��ޤ���

�Ϥ�Ϸ��������ä��̷��ѻ椬��������Ǥ���

�������դ��Υ����פϡ������ߤ��Ƽ̤����뤳�Ȥ�Ǥ��ޤ����������֤��Ƽ̤����Ȥ�Ǥ��ޤ�����鿴�Ԥ����ˤ������Ǥ���

�̷Ф������Ԥ����Ȥ����ڤȸ����Ƥ��ޤ�������ᤤ�������䤹����Τ���·�����Ƥ���ޤ��Τǡ������Ȥ˹�ä���Τ����Ӥ���������

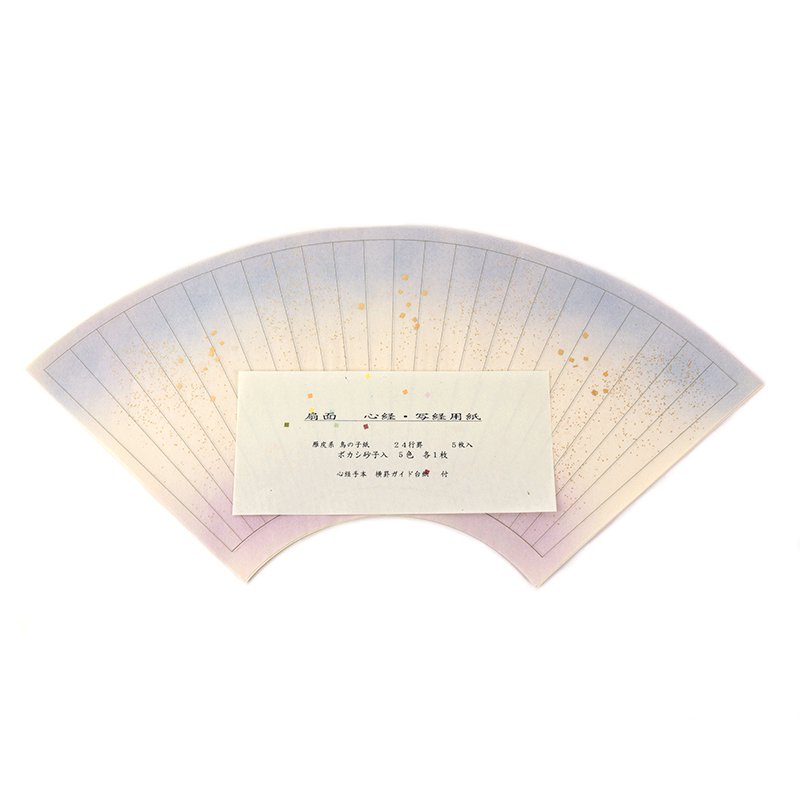

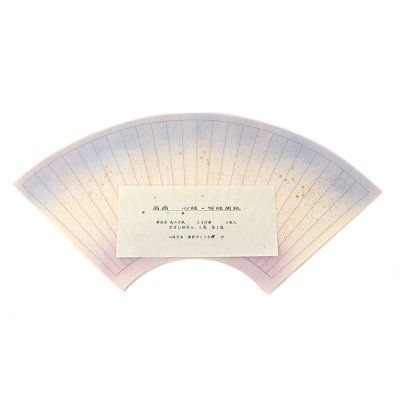

��ˤμ̷Сֶ���̷С�

�̷��ѻ���Ͽ��Ǥ��Ф�Τ�����Ū�Ǥ����������������ʤɤμ̷��ѻ��Ȥäƽ̷Фϡֶ���̷СפȤ���졢�Ǥ�ʼ��⤤��ΤȤ���Ƥ��ޤ��� �����������ʤɤο��������طʤˡ����俧��ʸ�����⤫�Ӿ夬��ȡ�����ϤȤƤ��ڤǤ�����ʷ�ϵ���ɺ�碌�ޤ������俧����Ӥ䤫��ʸ���ˤ��뤿��ˤϡ���ť���ť����Ѥ��ޤ��� �������������̷Фϡ�ͭ��ޤ����̤Ǥ���

�̷��ѻ����SHAKYOYOSHI ITEM LIST

�̷��ѻ�ƥ���̤����⤷�Ƥ��ޤ��������ߤΰ�Ĥ����Ӥ���������

�̷��ѻ�Υ����SHAKYOYOSHI Colum

�̷ФϸŤ�����͡��˰����졢�����ޤǼ����Ѥ���Ƥ��ޤ�������ڤ˽�����̵��Ѥγؽ����Ǻ�Ȥ��Ƥ⡢�⤯���ͤΤ����Τ��ȸ�����Ǥ��礦��

ʩ�ͤζ������⤯��ŵ��̤��٤Ǥ��ꡢ�������٤Τ���«�����ɤ���ˡ�����͡��ʷ����������Ƥ��ޤ�����

�̷Ф�Ԥ���ǵ����դ��Ƥ��������������Ȥ��ñ�ˤ��Ҳ𤤤����ޤ���

�̷��ѻ�ξ岼�Ȥϡ�

�̷��ѻ�ˤϾ岼������ޤ����������Ȥ�����ŷ�ϡʾ岼�ˤι������㤤�ޤ���

��ŵ��º���̣���顢�Ť�����Ԥ��Ƥ����ͼ��˽����������ξ岼��;��ζ�������ŷ�ʾ�ˤˤ��������ۤ����ϡʲ��ˤˤ��ޤ���

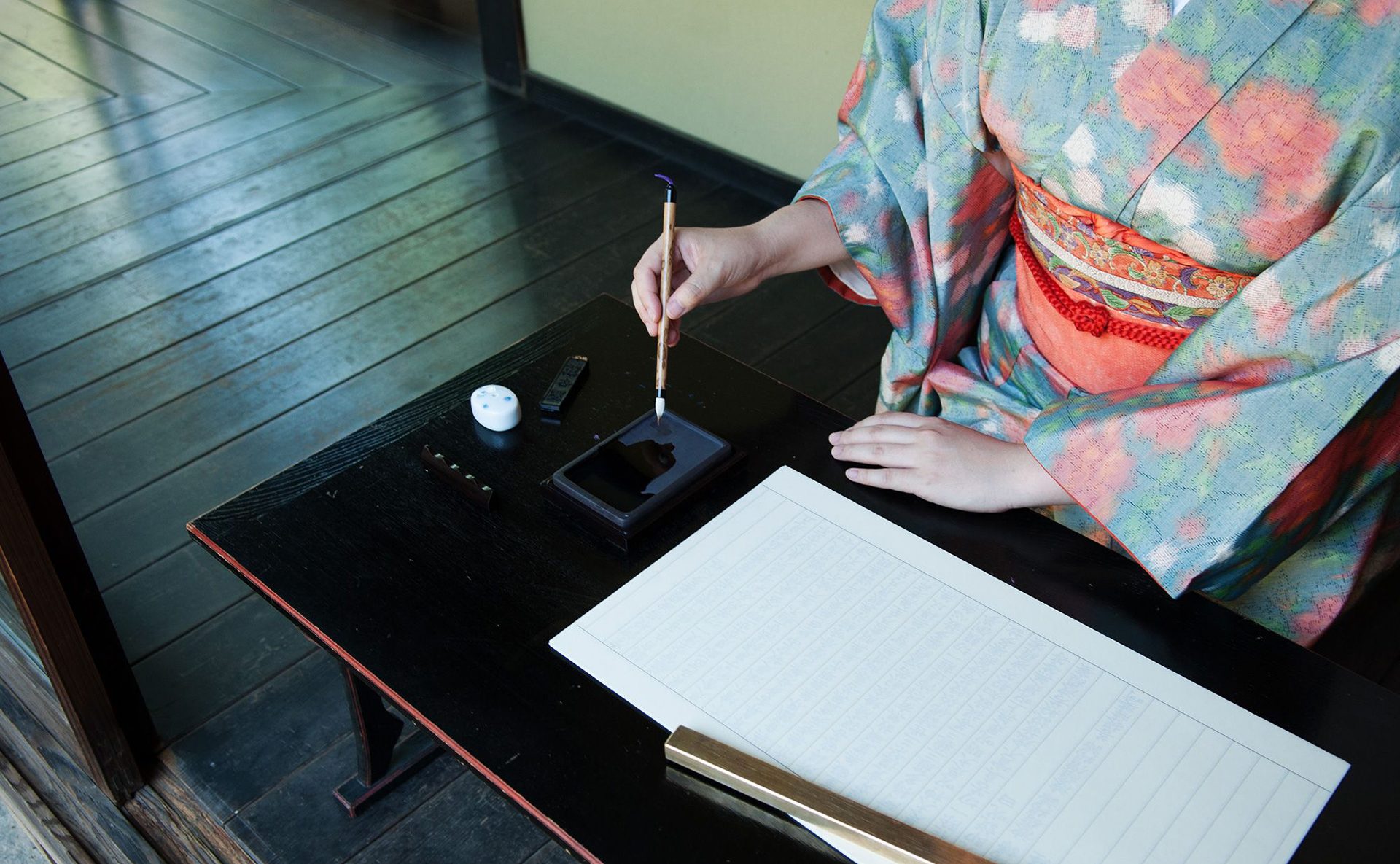

�̷Фμ����

���������ΰ���Ȥ��Ƥ��Ҳ𤤤����ޤ��Τǡ������ͤˤ��Ƥ���������

�����¤��������������ƸƵۤ������ޤ��礦���ʾ�����⤷���Ϲ��ʲ�����羸���餷�ޤ�����

��������줿��ũ�ȸ����Ѱդ������Ǥ�ä�����Ť����Ϥ�ޤ����ʿ�������失�ޤ��礦����

���Ϥ���줿�顢���ߤ��ξ�˼̷��ѻ���֤���ʸ�äDz����������ܤ�¦���֤��ޤ���

�ʽ��Ƥ����䴷��ʤ����ϡ����ܤξ�˼̷��ѻ���֤��Ƥʤ������ɤ��Ǥ��礦����

���羸�����Ԥ������̼㿴�Сפ��ޤ���

��ɮ�������ɽ�꤫���˽Ƥ����ޤ��礦��

�ʼ̷���ϰ��ڤ��椵���ơ�ʸ����ְ㤨�ʤ��褦���դ��ʤ��顢��ǫ�˽�̤��ޤ�����

����ʸ�ˤĤ��Ƥϡ��̷Ф��Τ�Τ���Ū�ξ�硢�����Ƶ���ɬ�פϤ���ޤ���

�ꡡʸ�������

�����������ο͡ʲ�̾��ˡ̾�ˤ�̽ʡ�ꡢ��������ΰ٤䡢������ΰ����δ�ʸ���ޤ���

���������������������������������� �١����������塹����

���������������������������������� �١ʲ�̾��������

���������������������������������� �ٽ���Ⱦ�

���������������������������������� �ٲ������

���������������������������������� �ٳ�ƻ����

���������������������������������� �ٿ�������

���������������������������������� ������ʿ��

���������������������������������� ��̵��©�ҡ��ʤ�

����̤������С��羸���ơ������סʤդ������ˤ��ޤ���

�������סʤդ������ˤȤϡ�

�ش�勞�ϡ����θ�����ʤä�����ڤ˵ڤܤ������Ƚ����ȳ��Ȥ�ˡ�ʩƻ�������Ȥ��

�֤ͤ��勞�ϡ����Τ����Ȥ����äƤ��ޤͤ����ä����ˤ���ܤ�������Ȥ��夸�礦�ߤʤȤ�ˡ��֤Ĥɤ��礦���Ȥ�פȤ������ʸ�Ǥ���

������ʩ�ŤؤΤ�����ˤ⡢�����������碌����ִ�勞�ϡ������פȾ����ޤ���

�����Ρ���٤ȤϤ��ޤͤ��Ȥ������Ȥǡ����ĤǤ⡢����Ǥ����Ѥ���Ȥ������ȤǤ���

�����ξ���������դ��ƽ�λ���ޤ��礦��

�̷Ф�̾���ν�������ˤĤ���

�����ʤǻ��Ѥ������ϴ���Ū�˼̷ФǤϻ��Ѥ��ޤ���

��̾����̾�ˤ��������ˡֶ�̡ס�����Ȱ����ޤ���

����ˤĤ��Ƥϡ��͡��ʤ��Ȥ������ޤ��������������ȤϤ狼��ޤ���

�����������̾�ǵ����Τ�����Ȥ���Ƥ��ޤ����顢��ʸ�Υե�͡����路��������Ѥ���뤳�Ȥ����ᤷ�ޤ���

�ޤ����̷Ф˲������ώ�ɬ�������ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ�����ΤǤϤʤ��褦�Ǥ���

�̷Ф�Ԥ���ǵ����դ��������Ȥϡ�

����ƽ�̤����̷Ф�º����ΤȤ��ơ�ʩ���ʤɤ�Ʊ�ͤ����̤ʰ�����褦�˵���Ĥ�������ΤǤ���

�̷Ф�Ԥ����˿��ݤ����������Ȥ����Τϡ������Ϥ����줺�˶�ĥ���뤳�Ȥʤ��������ΤǹԤʤ��ޤ��礦��

�ػҤ˺¤���ϡ������⿼����ʤ����ݤ����ؤ�����ޤä������Ф�������Ϲ��ݤˤ⤿�줵���ʤ��褦�˻������ݤ��ޤ���

���̼㿴�С٤��̤�����ϡ������֤ۤɤǽ夲��Τ��ɤ��Ǥ��礦��

��������Τ伺�Ԥ�����Τ������������ϡ�

�̤����̷ФϤ��Ĥδ֤ˤ������Ƥ�����ΤǤ����̷Ф�º�֤٤���ŵ�Ǥ����������ˤ��뤳�ȤϤǤ��ޤ���

�����伺�Ԥ��Ƥ��ޤä�ʸ���Ǥ��äƤ⡢��ʸ����ʸ����ʩ�ͤ��ɤäƤ���Ȥ���Ƥ��ޤ��Τǡ������ˤϤǤ��ޤ���������ߤȤ��ƽ����ƤϤ����ޤ���

ʩ�Ťޤ��Ϥ�����٤������ݴɤ����������٤��ޤä������ǡֹ羸����פ�Ԥ����ƵѤ��Ƥ���������

�ƵѸ��ֹ羸����פƿ���������ڤ����������ɤ��Ǥ��礦���ޤ�����Ū����ˡ�Ȥ��Ƥϲ����Τ褦����ˡ��ͭ���Ȥ���Ƥ��ޤ���

��ˡ�����������Ǽ�Ф���

������������塹�����äˤʤäƤ��뤪���ˤʤɤ��뤭����Ǽ���ޤ���

��������Ϥ��줤���ޤꤿ���फ�����ʤɤ����졢��ǫ������ޤ���

��ˡ��������Ǽ���

��Ȭ��Ȭ�����Ѳ�������Ȥ��ϡ����ʤ��ζ��ܤ�̾����˼���뤳�Ȥˤ�äƤ�����꿼�����ޤ��礦��

��ˡ�����Ȥμ���˾���

�Ȥμ���˼̷Ф�����Ȥ������Ȥϡ�ʩ�͡���ͤ���˸ʤο��դ��äƤ������äƤ���Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ���

������ʤ�����ξ�ˤ��굤�ʤ��Ǥ��Ƥ������Ȥ�ȤƤ��ɤ����Ȥ��ȸ�����Ǥ��礦��

�̷��ѻ�δ�Ϣ����ƥ��SHAKYOYOSHI Contents

��ͷOnline���ɤ�ʪ�Ǥ��Ҳ𤷤Ƥ���̷��ѻ�˴ؤ��뵭����ޤ�����

�̷��ѻ� ���ʰ���Item List

�� [16] ������ [1-16] ���ʤ�ɽ��

���ʥ��ƥ���Item Categroy

�Ķȥ�������Shop Calendar

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |