����Ģ

GOSHUINCHO����Ģ�ˤĤ���

����ʩ�դᤰ���ι�Թ����˿͵��Ρָ���Ģ�ᤰ��ס�

�����Ȥϡ����Ҥ䤪�����Ҥ����ֻ��Ҿ����פȤ��Ʋ����������ϰ��ƤΤ��ȡ�����С��ֿ�ʩ�ȤΤ���ε�Ͽ�ס�����ʸ�����뤿��κ��Ҥ����Ģ�Ȥ����ޤ���

��ǯ�θ������֡���ˤ�ꡢ�İ��餷��������������������Ҥ�����ˤʤä��ꡢ���ޤ��ޤʥǥ�����θ���Ģ�����䤵���褦�ˤʤ������Ƥ�Ǥ��ޤ�������������Ģ����ˤˤĤ��ơ����ޤ�����ˤʤ뤳�ȤϤ���ޤ���

������ε����Ǥϡ��ճ����Τ�ʤ�����Ģ����ˤˤĤ��ơ��ޤ�����Ū�ʸ���Ģ�λȤ����ˤĤ��Ƥ��Ҳ𤤤����ޤ���

�ޤ��ɸ�������ɤǤϤʤ��ɥ�����åץ֥å��ɤ�ɥΡ��ȡɤȤ��ƤλȤ����⡢��ͷ��������θ���Ģ�ȤȤ�ˤ��Ҳ𤷤Ƥ��ޤ���

���줫��Τ��Ф�����������ˡ����Ұ�����äƤ��Ф������������͡�

����Ģ�����

�����Ȥϡ���������Ҥ˻��Ҥ��ޤ����Ȥ����־�����פǤ���

���Ƥϡֻ��Ҥΰ���̾�����פ��Ƥ�����͡�ʩ�ͤΤ�̾���������������աפ�����Ū�Ǥ����ʤ�����ʤ�Τ����褦�ˤʤä��ΤǤ��礦����

�����ε����Ͻ��⤢��ޤ��������ΤҤȤĤҲ𤷤ޤ���

��Į���塢��ϻ��ϻ���������ʤ������夦�����֤��������Ҥ���ˡפȤ�������Ԥ����������ԤȤ�������λ�����ᤰ�äƤ��ޤ�����

����ˡ�ڷФ�66���̷Ф������������66�ι�ʰ��������Ϲ������ˤΡ����줾������Ϥ���ɽ������Ҥˣ����Ť�Ǽ�Ф��뤳�Ȥˤ�äơ�

��̤ˤ������Ƚ����ι����Ȥ�����Ԥˤ�ä��Ǻ�θ��������褦�Ȥ��Ƥ��ޤ�����

���κݡ���������ɼ̷Ф�������ޤ�����ɤȤ��������ΰ��Ȥ��Ƽ�����ä���Ǽ��������פȤ�����Τ�

���ָŤ������Υ롼�ĤǤϤʤ����ȸ����Ƥ��ޤ���

����ˡ�Ǽ��Ģ�פȤ�����Τ����ͻ�����������ޤ�����

����ޤǤΡ����Ҥ�Ǽ�Ф�Ǽ���������������Ȥ����������뤫�顢���줾��λ�����̾�Τʤɤ��Ͻǽ졢�������������Ȥ��������Ѳ����ޤ�������Ǽ��Ģ�פϤ��ʤ긽�ߤθ����η��˶�������餬ľ�ܤΥ롼�Ĥȸ����뤫�⤷��ޤ���

���ʤߤ˸��ߤΤ褦�ˡ�����Ģ�˸���(�������)�����������ˤʤä��Τϡ��¤Ͼ��¤����äƤ���Τ褦�Ǥ���

����Ģ�μ���Ϥɤ�ʤ�Τ����롩

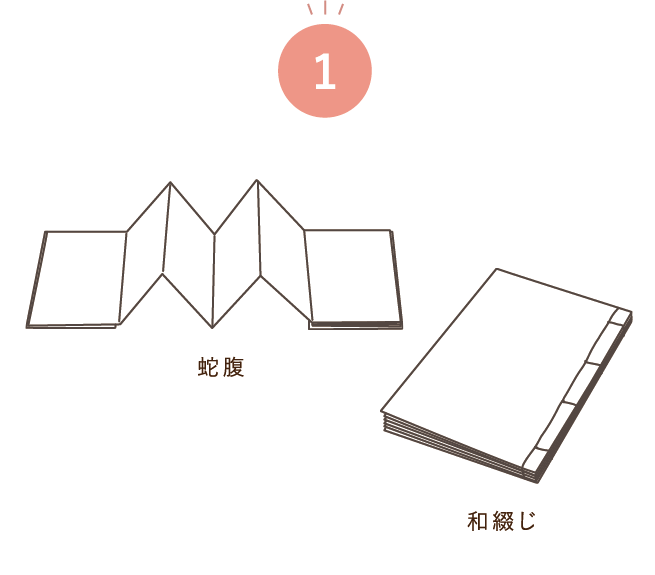

�����֤��פȡּ�ʢ�ޤ��

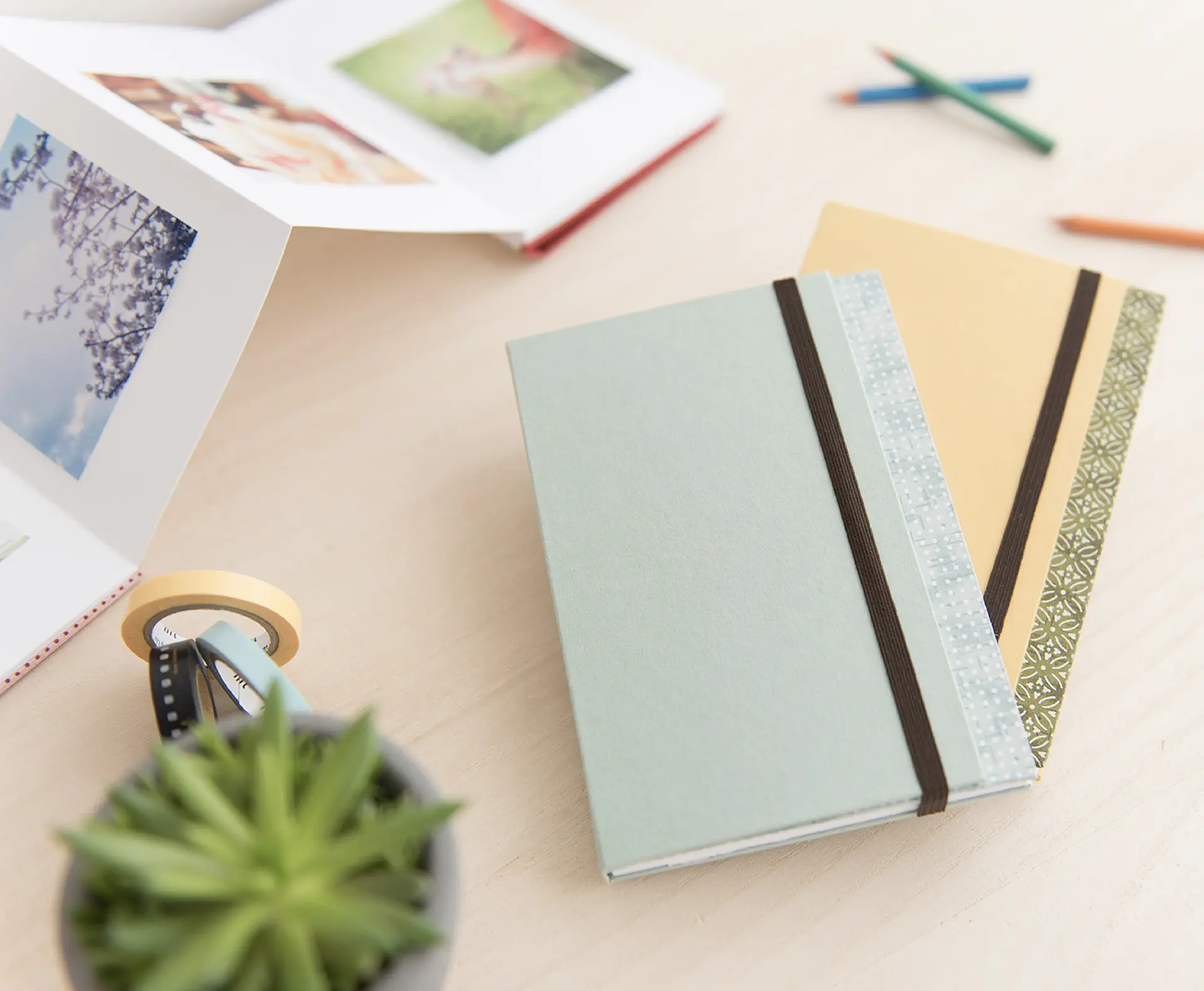

����Ģ�μ�����礭��ʬ���ƣ��ѥ�����ޤ���

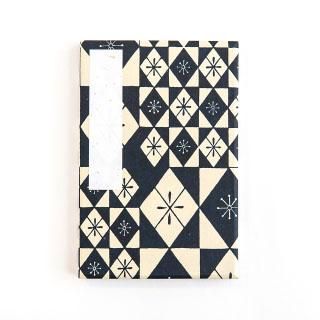

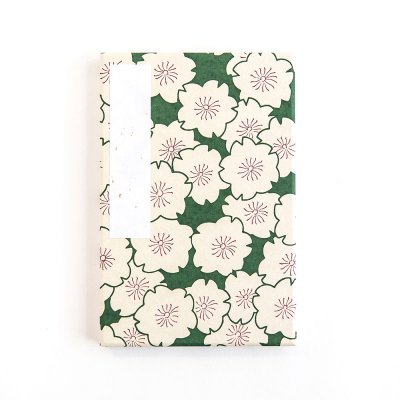

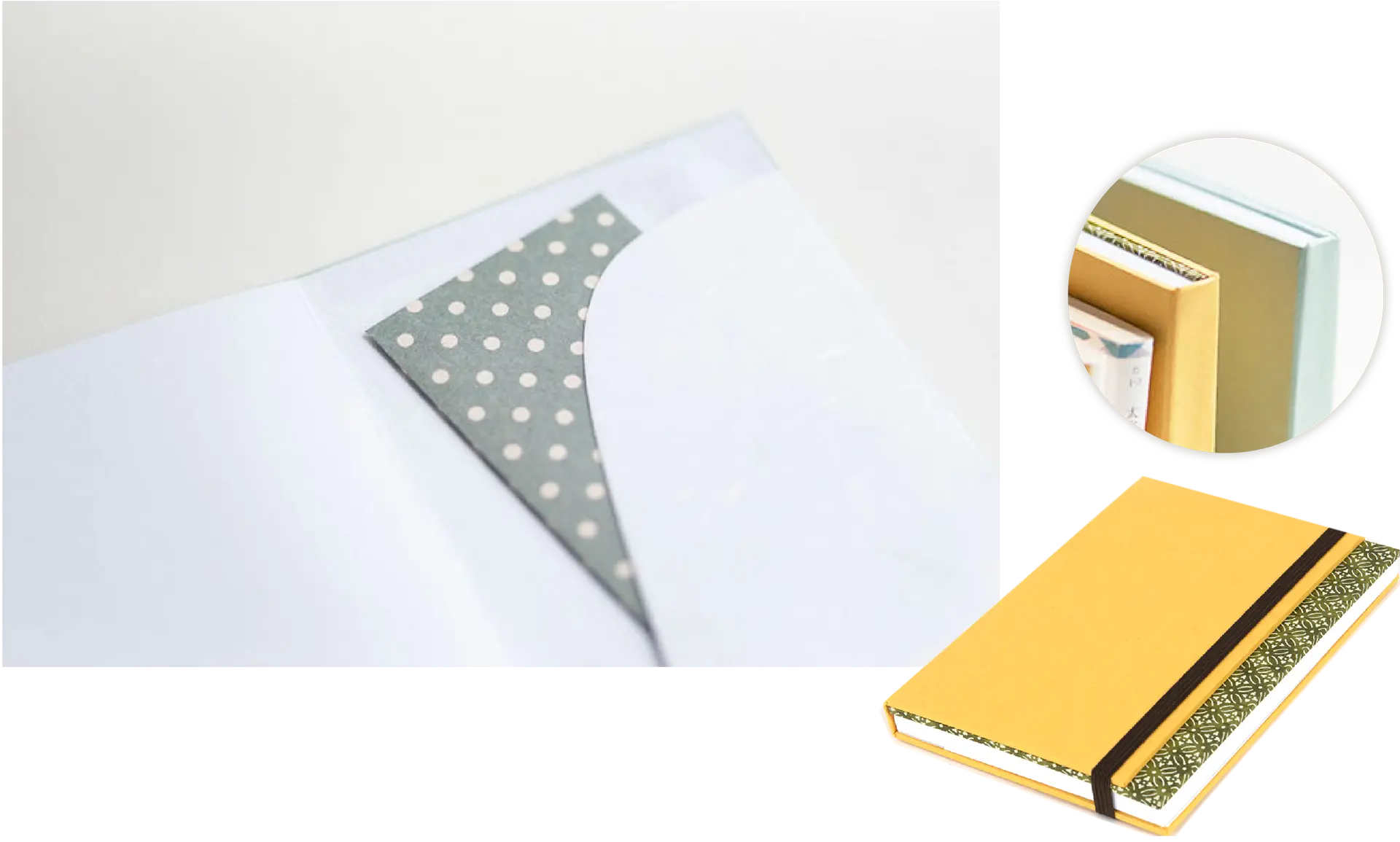

�ҤȤ��ܤϡּ�ʢ������ספΤ�ΤǤ���̾�����̤�ڡ������ɼ�ʢ�ޤ�ɤˤʤäƤ��ꡢ�����ȣ����Ĺ�������λ�ˤʤäƤ��ޤ������Τ���Ƥ���¿���θ���Ģ�ϼ�ʢ�ޤ�Ǥ���

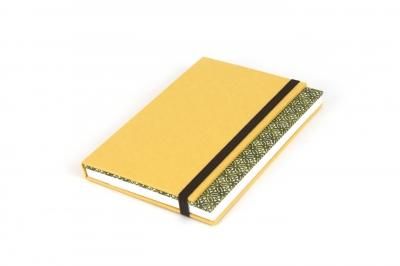

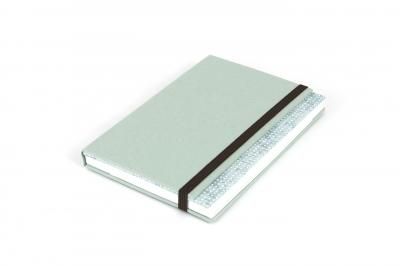

�⤦�ҤȤĤϡ����֤������ספΤ�ΤǤ���������Ϻ��Ҥ�ü���Ĥ���������ɳ���֤��ƺ��Ҥˤ�����ΤǤ������Τ���Ƥ��뾦�ʤμ��ब���ʤ����ᡢ��ʢ�ޤ�ˤ��������褬�¤��Ƥ��ޤ������ڡ������ɲä������Ȥ��ʤɤ��Ĥ��ʤ������Ȥ��Ǥ�����������������ޤ���

�ְ���Ū�ʥ������פȡ���Ƚ��������

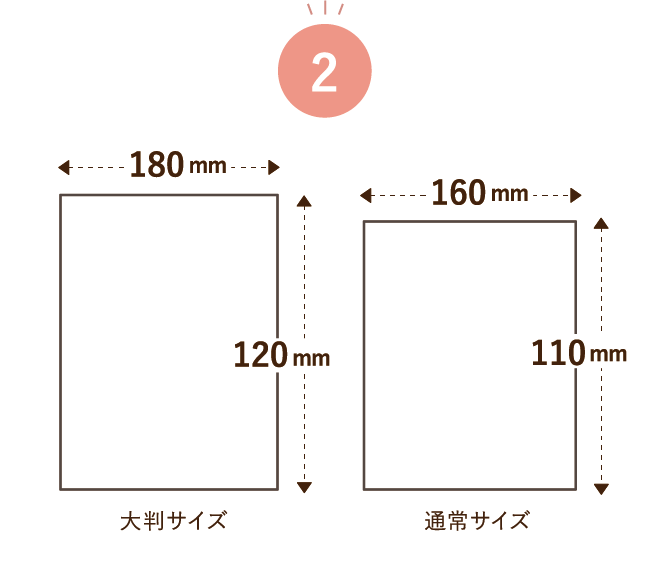

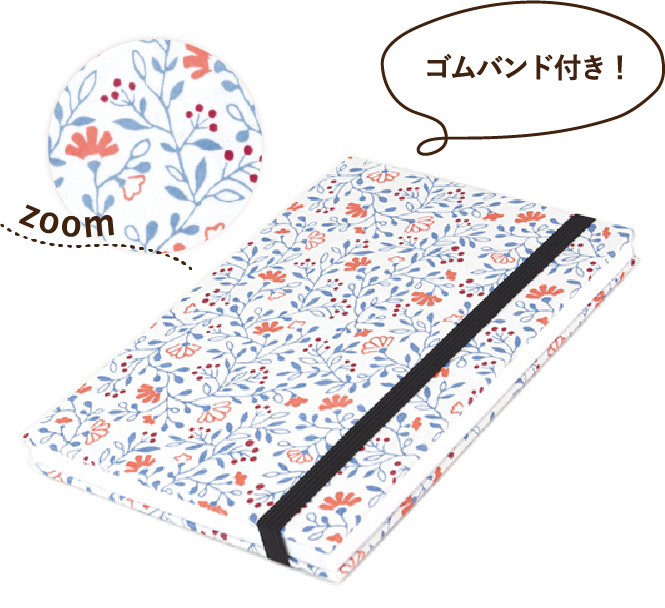

�������ϡְ���Ū�ʥ������ʲ�11cm�߽�16cm�ˡפȡ�����Ƚ�������ʲ�12cm�߽�18cm �ˡפ���ή�Ǥ����ɤ���Ǥ����ꤢ��ޤ������֤��θ���(���餫����������ݤ��줿������ۤ�����Ҥ⤢��)��Ž��ݤϡ���Ƚ�������������椬�Ϥ߽Ф����˼��ޤ�ޤ���

�ޤ��Ƕ�Ǥϡ����������ڡ����ˤ錄�äƽ��������б������ֲ�Ĺ�������פθ���Ģ�䡢���֤��θ���(���餫����������ݤ��줿������ۤ�����Ҥ⤢��)���������ݤ��ݴɤ��뤿��Ρ����ѤΥ��ꥢ�ե�����פ⤢��ޤ����͡��ʥ����פθ���Ģ������Τǡ����Ӥ˹�碌�Ƥ����Ӥ��������ޤ���

����Ģ�λȤ���

1.�ޤ��ϻ��Ҥ��ޤ��礦

�����Ȥϡֻ��Ҥ��������Ȥ��Ƥ���������ΡפʤΤǡ��������������ˤޤ�����˻��Ҥ��ޤ��礦��

2.�ڡ���������¤Ӥޤ�

��ʬ���Ƥ�餦�֤ˤʤäƹ��Ƥʤ�����ˡ�����������������ڡ��������Ԥ��ޤ��礦��

3.����Ģ���Ϥ��ޤ��礦

�����ޤ��Ť����Ԥ��ޤ��礦���������300��500�ߤ����Ǥ��Τǡ����餫�����Ѱդ��Ƥ����ޤ��礦��

�����Ģ��ɽ�Ϥɤä���

�ɤ�����̤�ɽ�椫�狼��ʤ��ĤȤ������ϡ���ɽ������Ȥ����»椬ɽ��ˤԤä��꤯�äĤ��Ƥ���¦�פ�ɽ��Ǥ���

���ʤߤ˸����ϡֱ������פǤ��������Ƥ�����ɽ���ڡ����ɤϻȤ�ʤ��Ƕ����Ƥ����褦�ˤ��ޤ��礦��

���Τθ���Ģ�ˤ�ɽ�ꥷ����(ɽ���Ž�륷����)�Ȥ�Ž�륿���פΤ�Τ�¿������ޤ����֤ɤ��餬ɽ��뤢�狼��ʤ��פȤ������ϻ��ͤˤ��ƤߤƤ��������͡�

��������äƽФ����褦��1������ȳڤ�����ͳ

1.�������Ҥ�������ǤϤʤ� �פ��Ф�����

���ä�����������Ҥ��Ҥ���Τʤ顢�����Ǥ����Ǥ��ʤ����Ť��θ����������Ĥ�������˻פ�����¿���Ϥ���

�����ϡ����λ��ҤǤ������������ʤ������Ҥ������Ȥ�������뵮�Ťʤ�Ρ����줬�Ϥ�ɮ��Ȥä��ܤ����ǽ���ͻҤˡ����äȴ�ư����Ϥ������Ȥ���������������ڡ������ȡ����λ��λפ��Ф��ɤäƤ������Ǥ���

���ä����ʤΤǡ����Τ�������Ҥ���ˤ�Ĵ�٤��Ƥ����Ȥ��פ��п������Ҥˤʤ�ޤ��衣

2.�������Ĥ�ʤ��� �ڤ�������

�����α�ư�����ä���������ɡ�����Ф����Τ��狼��ʤ��Ĥ�������ˤ�������ʤΤ�������ꡣ

����åԥ�ͤ����ޤ�Ѹ��Ϥ˹Ԥ��Τ⤤���Ǥ�������������ҤΤ�Ŀ����ʶ��������ꡢ�ġ��Ȥ����ڡ����ܤˤ���Ȥ��äȿ����¤餰�Ϥ���

�Ť���ʪ�伫����������Ĥġ��ָ����������פȤ�����Ū������Τǡ����Ф�����ĥ��礤���Ф�Τ��ɤ��ꡣ�������������Τ������ʿͤϡ����쥯�����Ȥ��Ƥο��⤯������줹�ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

�������Ĥġ�������Ϥλ��Ҥ���Ƿ�����ڤ��ߤޤ��礦��

3.������ΤΡ֥����ȡס� ������į��Ƴڤ��⤦

�����̵���λ��Ҥ�¸�ߤ��Ƥ��ꡢ�����Ʊ������¿���θ����Υǥ�����¸�ߤ��Ƥ��ޤ���������Ʊ���ǥ�����Τ�ΤϤ���ޤ�������ҤȤĤҤȤļ�ǽ���ΤǤ���

�����ϡ�����Ф��ξ�Ǥ���������1����Τκ��ʡס�

�Ƕ�Ǥϡ����٤ʿ�̲褬�����줿��Τ䡢����ե�ʥ�����פ��İ��餷���ǥ�����������Ƥ��ơ��ޤ��ˡ֥����ȡפȤ�����褦�ʸ������¿������ޤ���

���Ὢ�������Ȥϡ����줾��λ��ҤΥ��ꥸ�ʥ�ƥ����դ����ʤ��¤٤ƴվޤ���Τ�ڤ����Ǥ��衣

����Ģ�䥹����åץ֥å��Ȥ��Ƥ⡣����������Ģ�λȤ���

1.ι�λפ��Ф�ޤȤ�륹����åץ֥å��Ȥ��Ƥ�

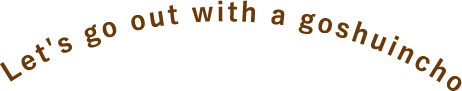

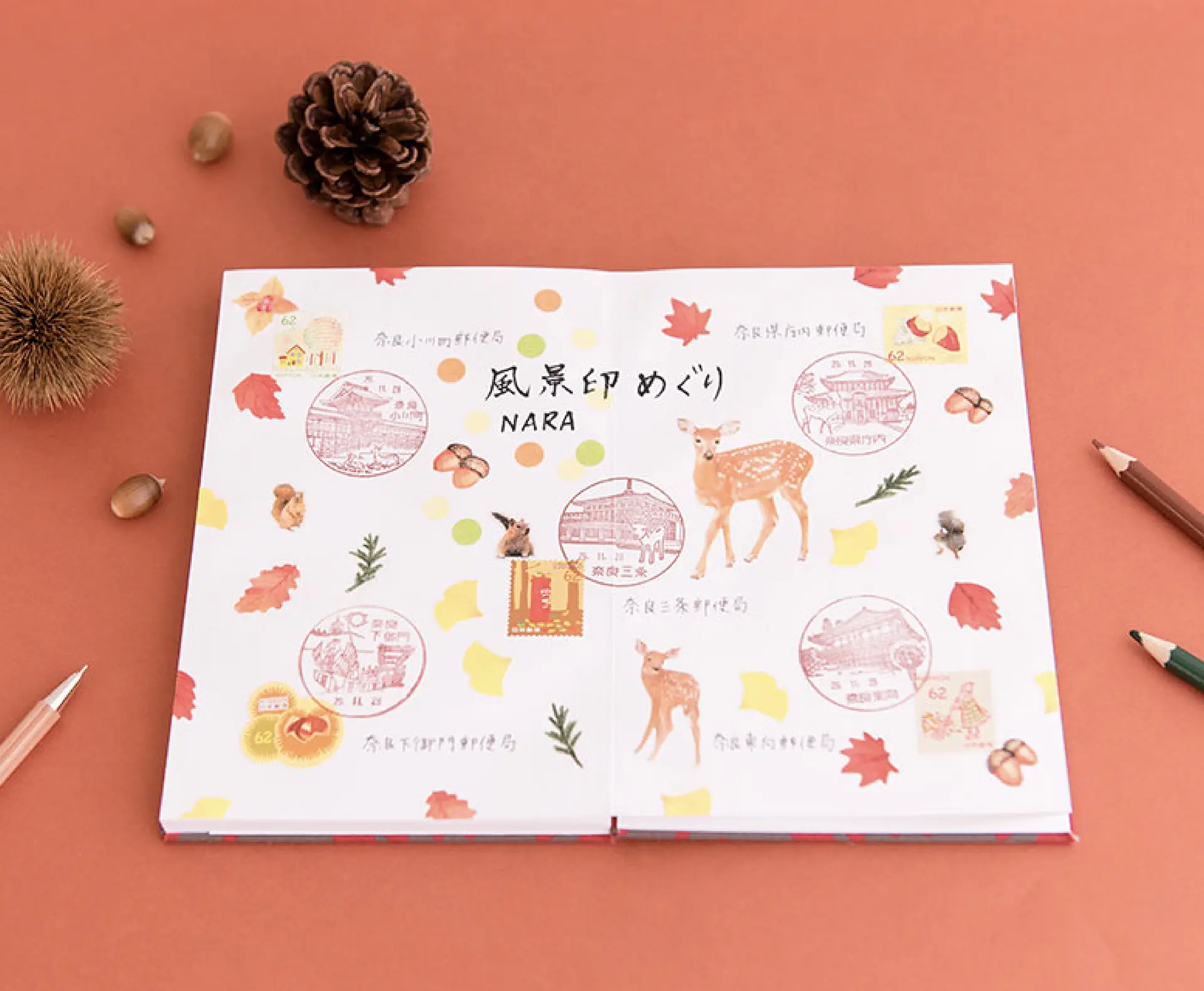

����Ģ�ϥ�����åץ֥å��Ȥ��Ƥ���ѤǤ��ޤ���

ι��ǻ��ä��̿������䡢���襤���ѥå����������ʤɤ�ڡ�����ĥ���դ��Ƴڤ��ߤޤ��礦��������ڤ�ȴ����ޥ����ơ��פʤɤǥ��顼����Ƥߤ�Τ��ɤ������Ǥ���

��ʢ�ޤ�λ��ͤ��ȡ��ڡ����˸��ߤ��ФƤ��ޤꤿ�����Τ������Ȥ������ޤ����˥ڡ�������ȡ������Ĺ���ڡ����Ȥ��Ƴڤ��ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ��衣

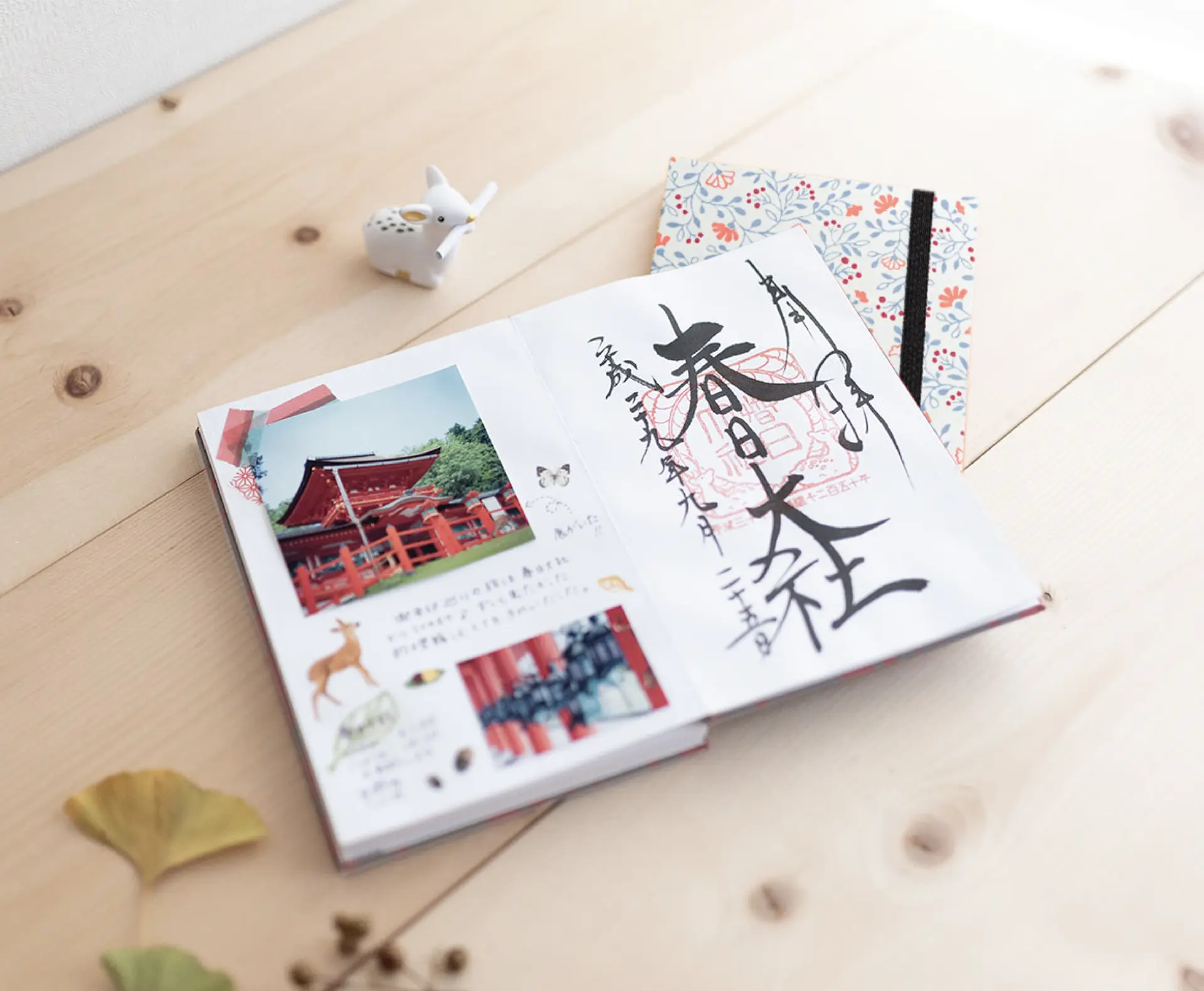

�ո���ָ���Ģ����Ƚ����Хƥ�����

�͵��θ���Ģ +����Ƚ�������ˤʤäƿ��о졣

����Ģ +�������礭���������ָ���Ģ + ��Ƚ�פˤʤäƤ�����Ӥ�������ޤ�����

��ͤäݤ��������������ʥǥ�����Ǥ���

2.���饹�Ȥ�ʸ�Ϥ����ǥ���ե������Ģ��

���襤������Ģ�ϵ��ˤʤ뤱��ɡ��������Ϥ������ϡ��ɥ뤬�⤤�Ĥ�������ϡ��ޤ�������Ģ�Ȥ��ƻȤäƤߤƤϤ������Ǥ��礦����

���ޤޤˤ������ν������������ꡢ�в�ä�ưʪ�Υ��饹�Ȥ������Ƥߤ���Ĥ��äȤ����֤ˤ��襤�������δ����Ǥ���

�ޤ��Ѹ��Ϥαؤʤɡ���ǰ������פ�ͳ�˲������꤬����Τǡ�����ʤȤ��˳��Ѥ��ƤߤƤϤ������Ǥ��礦����

�������ʤ���ʢ�ޤ���פΤ�Τʤ�ڡ������Τ˽����Τǡ�¿��Ū�ʥΡ��ȤȤ��Ƥ⤪�Ȥ����������ޤ���

�ո����������������Ģ��Ƚ�����åݥ���

���ܤ��������ͤ��������ɽ����

�Τʤ�������ܤ��������ͤ襤�餷���������ɽ��ˤۤɤ����ޤ�����

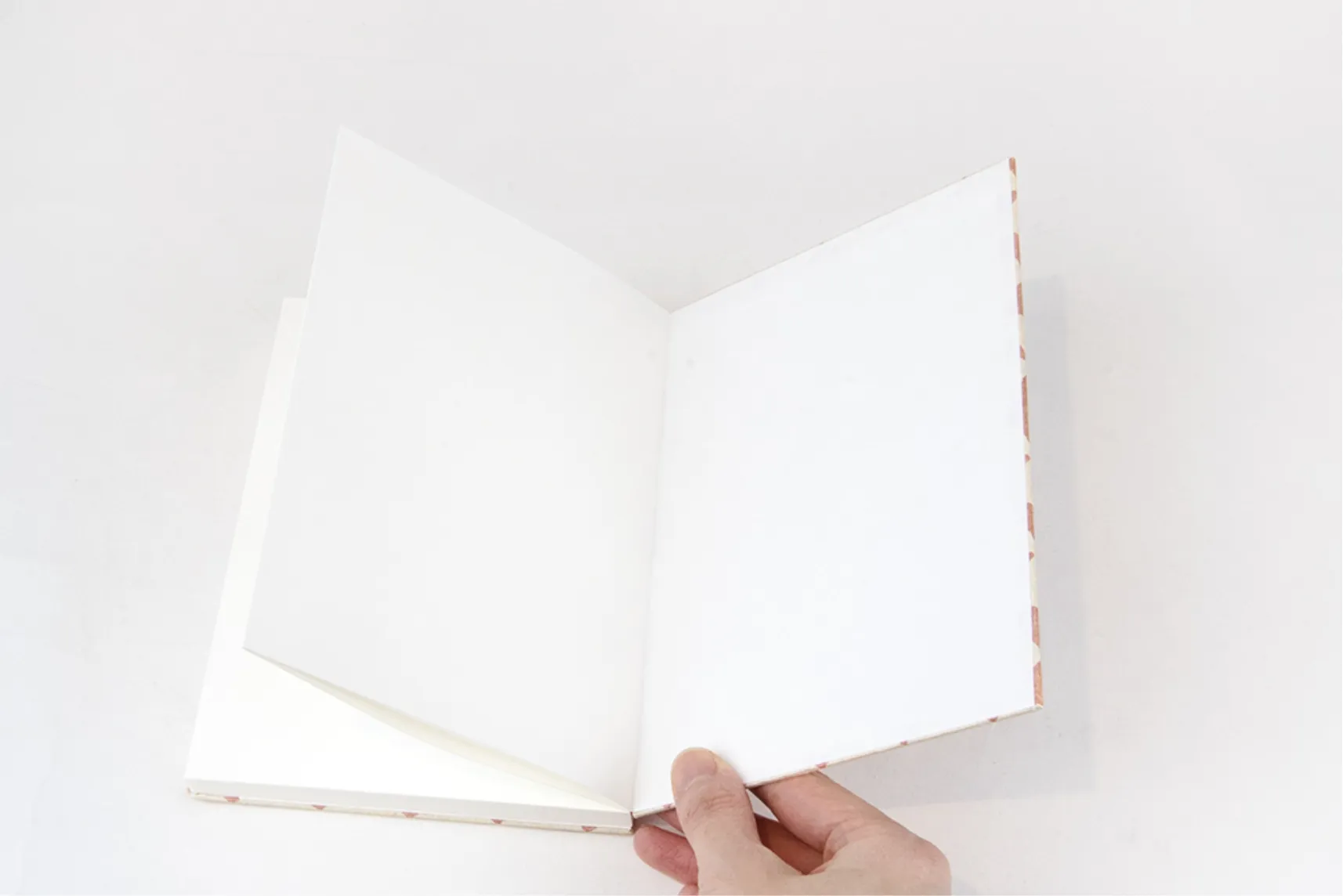

�»�μ꿨�꤬���Ϥ褯����������Τ���ž夬��ȤʤäƤ��ޤ���

3.����������μ̿���Ž�äƥ���Х��

��̣�Ȥ��Ƽ̿��äƤ��ơ������������ҤˤޤȤ���Ĥ���ʤȤ��ˤ⤪��Ω���ʤΤ�����Ģ�Ǥ���

����������μ̿���긵���Ѱդ����顢���Ȥϸ���Ģ�Υڡ�����Ž�äƤ�����������ʬ�����κ��ʽ�����ڤ˽���夬��ޤ���

����Ģ�λ�Ϥ��ä���Ȥ������ߤ����ꡢ�ž夬�꤬�¤äݤ��ʤ�ޤ��ޤ������ʥǥ�����θ���Ģ��Ž������Ǽ�ڤˤ���������κ��ʽ���Ĥ����ʤɡ�����������������

���ä�����ʬ�����κ��ʽ����äƤߤޤ��礦��

�ո������ɽ��ΤĤ��������夤����礦���������

�ո���Ρ���ɽ��ΤĤ��������夤����礦�פϡ�����Ģ�Ȥ��Ƥ����ӤϤ���������å��֥å���Ρ��ȤȤ��Ƥ⤪�Ȥ����������ޤ���

����Ģ�Ȥ��Ƥϡ��������λȤ����ޤ������������Ǥ��Ȥ������������Ȥ�Ǥ��ޤ���

��갷������Ģ�֥���

����Ģ�Υ����GOSHUINCHO Colum

ͭ�����Τ���������

�������ä�����Ģ�Ͻ�����������ɡ��ɤΤ褦�˸������館�Ф����Ρ��Ȥ������Ƥ����Ǥ⤴�¿�����������

���Ҥ䤪���˻��Ҥ����Ȥ��θ�����ĺ�����ˤĤ��Ƥ�����Ǵ�ñ�ˤ��Ҳ𤤤����ޤ���

����������Ҥ��夤���顢�ޤ�������ޤ��礦��

��������Τ��������Ѥ���顢�������餤�˹Ԥ��ޤ��礦��

��������Ƥ����������ϡ����ҤǤ���Сָ�����Ϳ��פ�ּ��աס������Ǥ���Сֻ�̳��פʤɤǤ���

�⤷�긵�˸���Ģ���ʤ��Ƥ⡢�礭�ʿ��Ҥ䤪���ξ������䤵��Ƥ��뤳�Ȥ⤢��ޤ��Τǡ����ξ�ǹ������뤳�Ȥ��ǽ�Ǥ���

���������ָ�������ˤ��������ޤ������פȻǤäơ�����Ģ���Ϥ��ޤ���

�꤬��ˤ��ʤ����Ҥ䤪���Ǥϡ�ͽ���˽줿���֤���������礬����ޤ���

���֤��θ��������������ϡ�̵�����Ƥ��ޤ�ʤ��褦�ˤΤ�ʤɤǸ���Ģ��Ž��Ĥ��Ƥ����ޤ��礦��

���Ǹ�˸����������ʧ���ޤ���

�����ƿ��ҡ������ˤ�äưۤʤ�ޤ�����300�ߡ�1000�߰��⤬����Ū�Ǥ���

���ˤ�äƤϡ��֤��������ǡפȸ����뤳�Ȥ⤢��ޤ��Τǡ�

�����Ȥλפ���ۤ��ʧ�������¤�줿����300�ߡ�1000�ߤ����ͤˤ����Ȥ褤�Ǥ��礦��

����Ģ ���ʰ���Item List

���ʥ��ƥ���Item Categroy

�Ķȥ�������Shop Calendar

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |