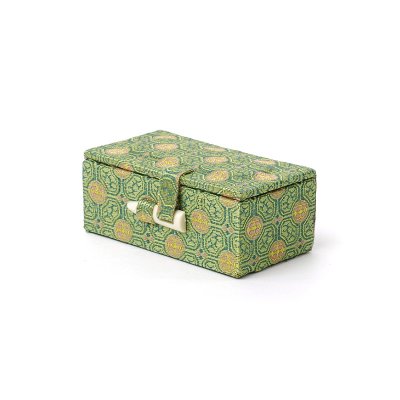

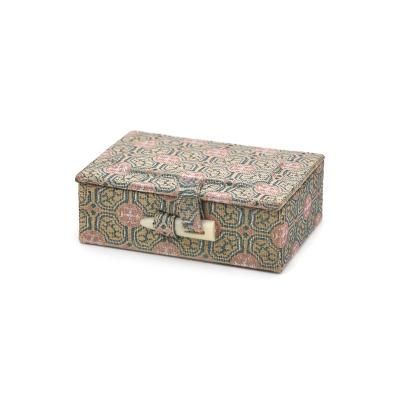

��Ȣ

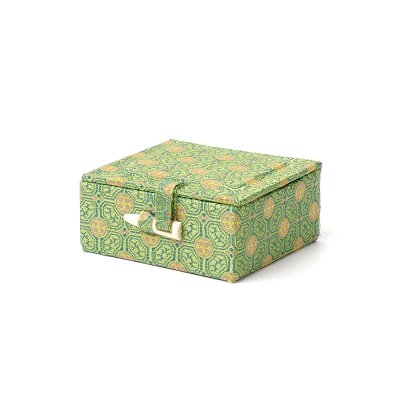

INBAKO��ʤɡ�����ʰ�����Ȣ

���ڤ�Ħ��줿俹�������Ѥ�Ȣ������Ƥ��ޤ��ޤ��礦��

���ڤʰ���������줫���äƤ����Τ���Ȣ�Ǥ���

���俹�˻Ȥ��������ФǤ����Ф���������ƴ��Ȼפ��뤫�⤷��ޤ����������ϤȤƤ����٤ʤ�ΤǤ���

����äȤ�����Ǥ⡢����ˤ�礱��ҥӤ����äƤ��ޤ����Ȥ�����ޤ���

���ä�����Ȥ��Ƥ��ޤ��ʤ�Ƥ��Ȥ������Ȥ����Ǥ�����ɬ������ʤ��Ȥϸ¤�ޤ���

���ä���ð�������Ħ��夲�������礱�Ƥ��ޤäƤϤȤƤ��ǰ�Ǥ���

��ĤȤ���Ʊ����ΤϤǤ��ʤ���Τ����餳�����ݴɤˤϺٿ������դ�ʧ��������ΤǤ���

����ʰ�����Ȱ�Ȣ��������ݴɤ��Ƥ����С����ä�����Ȥ��Ƥ��ޤ����Ȥ����äƤ⡢��Ȣ���˾�Ȥʤꡢ������äƤ����Ǥ��礦��

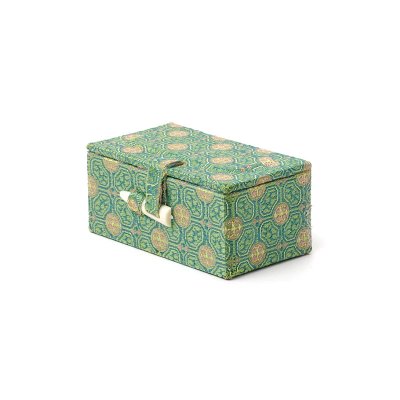

Ȣ����ǰ��बư���ʤ��褦���å���������äƤ��ޤ�����¿��Ǥ���

俹���Ȥ��ˤϰ�Ȣ���碌�Ƥ����Ѥ����������Ȥ����ᤷ�ޤ���

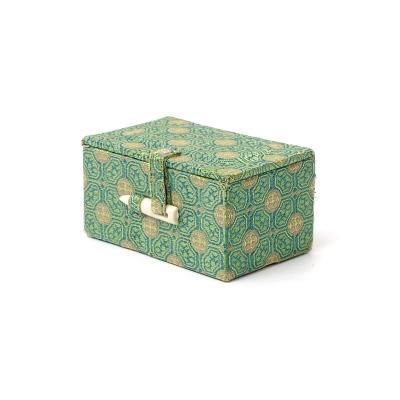

����Υץ쥼��Ȼ��˺�Ŭ

���ꥸ�ʥ�ΰ���ץ쥼��Ȥ������ˤ⡢���Ҥ��ΰ�Ȣ������ƺ����夲�Ƥ���������

������Ȱ�Ȣ�������줿���ϡ��������¦�ˤ����¤ʰ��ݤ�Ϳ���Ƥ����Ϥ��Ǥ���

���äȴ�Ф�ơ�£��ʪ�ΰ������ڤˤ��Ƥ���������Ϥ��Ǥ���

£��ʪ�ʤ顢���Ƥ�����䵤�Ȣ�����ź�����Ϥ��ȡ������ش�Ф��£��ʪ�ˤʤ�ޤ��͡�

��Ȣ�Υ��ƥ���Hude Category

��Ȣ������̤ˤ����⤷�Ƥ��ޤ���

����������Ȥ��ˤϡ������ʤ��ä��ˡ������ʤˤ��ˡ������ʤ��ˤȤ����Ƥ����ޤ���

�����Ȥϡ��ִ�˼���ʤ���ܤ�����ˡס�����ʸ���ʤϤ��֤�ˡ��ּ�ʸ���ʤ���֤�ˡפ�3��ΰ��Τ��Ȥ��̣���ޤ���

�����3�Ĥΰ�������ʤ˲������Ȥ�����Ū�ˤ������ʰ��β������Ǥ���Ȥ���Ƥ��ޤ���

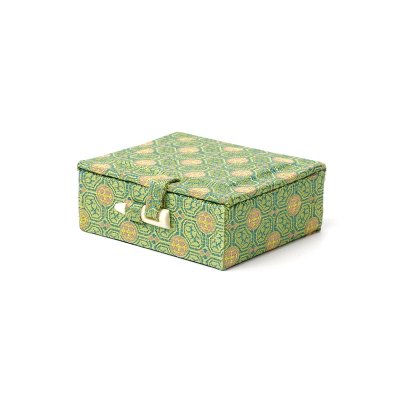

����ο����礭���˹�碌�Ƥ��줾��Ŭ�������������������ޤ��Τǡ���Ŭ�ʰ�Ȣ������ǡ����ڤ��ݴɤ��ޤ��礦��

��Ȣ�Υ����INBAKO Colum

��Ȣ�λ����ȤȤϡ�

����·���Ƽ�ʬ�����۷�����

�����ʤ����顢�ºݤˤϤ���Ǵ����Ȥϸ����ޤ���ï������ΤʤΤ���Ԥ�����Ρְ��פ��Τ�����Ū�Ǥ���

�����ȡʤ����ߡˤϰ���Ū�������ʰ��β������Ȥ���Ƥ���ִ�˼���ʤ���ܤ�����ˡס�����ʸ���ʤϤ��֤�ˡסּ�ʸ���ʤ���֤�ˡפ�3�Ĥΰ���ؤ��ޤ���

�����åȤˤ�������Ƥ���������Ѱդ��줿��Τ��������Ѥΰ�Ȣ�Ǥ���

������3�Ĥΰ��β������Ȥϡ�

�ɤ��ˤ����İ�����ʤ˲������ˤĤ��Ƥϡ����Фˤ����Ǥʤ���Ф����ʤ��Ȥ�����ޤ꤭�ä��롼��ϼ¤Ϥ���ޤ���

���ʤ���̥��Ū�˸�����Τ⡢����������Τ���äƤ��ޤ��кǸ�˲������ˤ�äƤ��ɤ���������ޤäƤ��ޤ��ޤ���

���ʤ�;��ΥХ�ˤ�äƤ���β������ϰ�äƤ��ޤ���;���ʤ���С����ϤҤȤĤˤʤ뤳�Ȥ⤢��ޤ���

����Ϥ���ޤ���Τǡ����κ��ʤ˹�碌�ƥХ�褯���������ʤ��������ޤ��礦��

����˼���ʤ���ܤ������

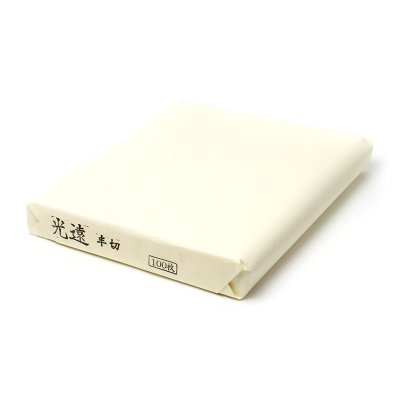

�����ʤα����˰��֤����Ĺ�ΰ��ǰ�����ʤ��夤��ˤȤ�ƤФ�Ƥ��ޤ���

���ƤϺ�Ԥι��ߤˤ��Ȥ������礭���ΤǤ��������ʤ�Ҥ�������������դ䤪��Ǥ������դʤɤ���ˤ褯�Ȥ��Ƥ��ޤ���

��˼���Ͼ�ά�������⤢��ޤ���

����ʸ���ʤϤ��֤��

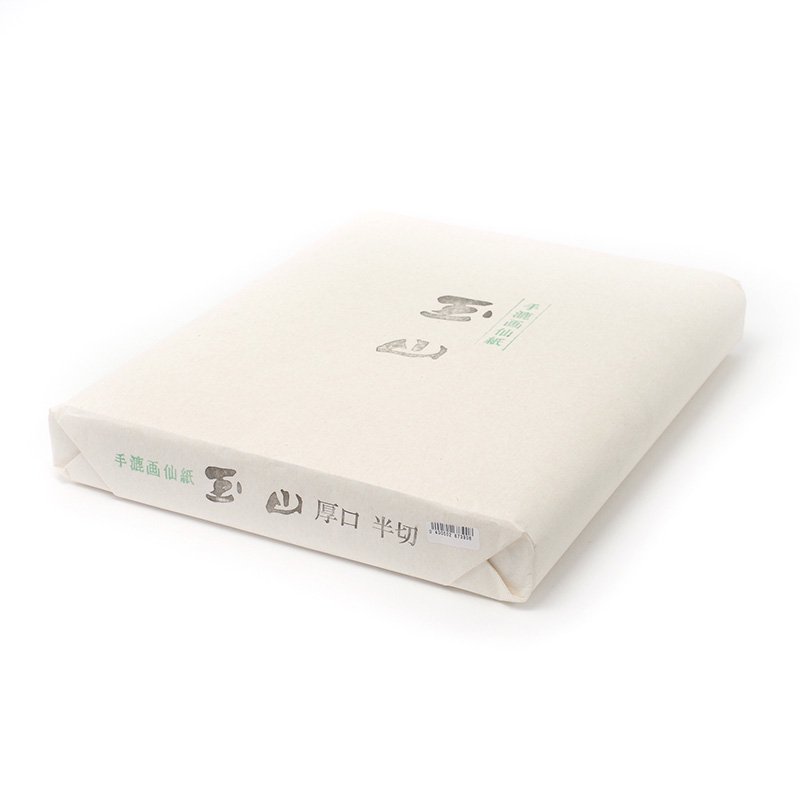

�����ʤκ���������˰��֤���ͳѤΰ��ǡ���ɮ�ǽ줿���̾�β��ˤ褯������Ƥ��ޤ���

��̾�ʥե�͡���ޤ���̾���ˤ���ˤ��ޤ�����ʸ�Ȥ������դΤȤ��ꡢʸ������ˤʤ�褦��ʸ������ʬ��Ħ�ä���Τ�����ʸ���פǤ���

ʸ���ʳ��ϼ뿧�ˤʤ�ޤ��Τǡ�������Ѥ�¿��������¸�ߴ���Ϳ���ޤ���

����ʸ���ʤ���֤��

�����ʤκ���������˰��֤���ͳѤΰ��ǡ���ʸ���β��˲��������Ǥ���

����ʤ������ˤȸ���졢��̾�Ȥ��̤ˤĤ�������ή��̾������ˤ��ޤ���

��ʸ�Ȥ����Τϡ�ʸ�����뿧�ˤʤ�褦��ʸ�����Ȱʳ�����ʬ��Ħ�ä���Τ��ּ�ʸ���פǤ���

������ʸ�����Ȥ������뿧�ˤʤ�ޤ��Τǡ�������Ѥ����ʤ�����ĥ���ޤ����ޤ���

��Ȣ ���ʰ���Item List

�� [12] ������ [1-12] ���ʤ�ɽ��

���ʥ��ƥ���Item Categroy

�Ķȥ�������Shop Calendar

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |