ɮ

HUDE�ֽ�ƻ��������ɮ�פ�550���ʾ��갷����

˭�٤ʽ�ƻɮ�μ���

��ƻɮ�μ���ϡ��ִ���ɮ�ס֤���ɮ�סֳ�Ƹɮ�ס���ɮ�ס֥ѥե����ޥ�ɮ�פʤ�˭�٤Ǥ�����

˭�٤Ǥ��뤬�Τˡ�ɮ���Ȥ��ˤ����ȴ����ʤ����ɤ���ä����٤��ɤ��Τ�ʬ���餺

���äƤ�������¿���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

��ͷOnline�Ǥ�ɮ��������������Ҳ𤷤ʤ��顢ɮ��¿����Ƥ����Ӥ���������褦�����Ϥ��Ƥ���ޤ���

�ޤ�����ͷ�����������͡��ʥ������ɮ���ʤ��������Ƥ���ޤ��Τǡ�

�����������Ȥ����ޤ�����������ʸ���������뤫�Ȼפ��ޤ���

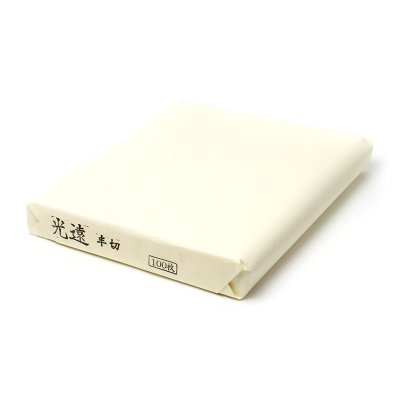

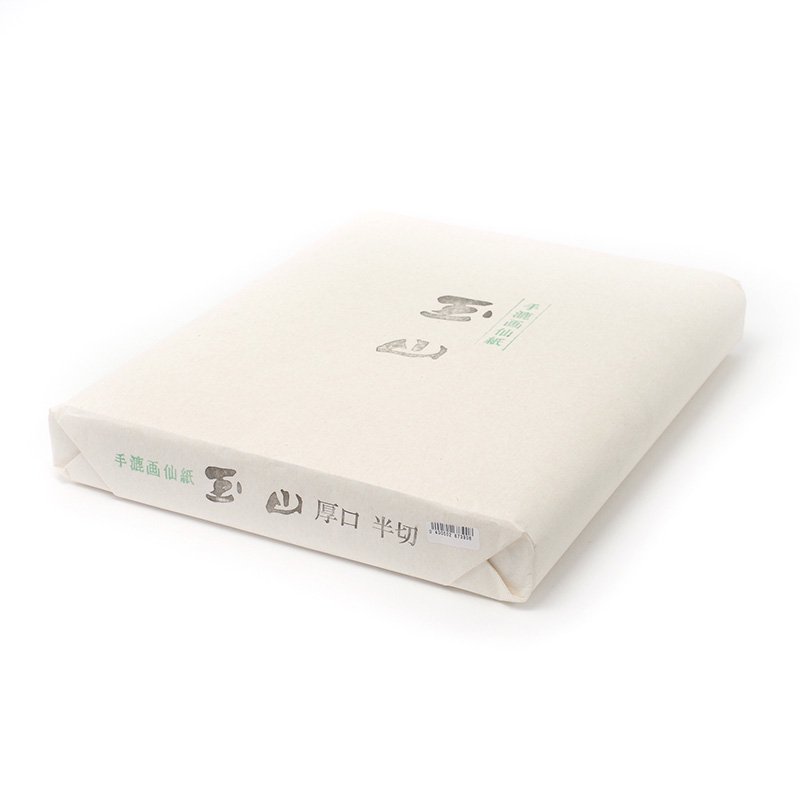

�����Ȥ��ޤ��ơֹ��ʼ�������ʡפ�¸��������Ҿ���ɮ

�ֽ�ɮƲ�סּ��ɮ�סֶ��ɮ�פʤɡ������Ȥ��ޤ��뤳�Ȥˤ�ꡢ�ֹ��ʼ�������ʡפǤ����ͤˤ��Ϥ��Ǥ���ɮ��¿�����·���Ƥ���ޤ���

���ҡ������ʾ��ʤ����������

ɮ������

ɮ�Υ��ƥ���Hude Category

��������ӡ�ɮ�Υ������ʤɤͤˤ����ߤ�ɮ�Ĥ��Ƥ���������

ɮ���Ӽ�������Hude Category

ɮ���Ӽ��̤ˤ����⤷�Ƥ��ޤ���

�Ӽ�����Ĺ��ɮ�Υ������ʤɤͤˤ����ߤ�ɮ�Ĥ��Ƥ���������

ɮ�Υ֥���Hude Bland

���ɤ�ɮ���Ϻ�����1200ǯ�ۤ������������⤫��ɮ���Ϥ���ˡ��������ꡢ����Ǻ��Ϥ����褦�ˤʤ�ޤ�����

���ɤ�����ɮ����ȯ�ͤ��ϤȤ���Ƥ��ޤ���

����������Ǥ���180ǯ������ɮ��꤬������˹Ԥ���褦�ˤʤꡢ¿���ν�Ȥ������Ⱥ��夲��ɮ�Ϻ��ʤ�¿�������˰�����Ƥ��ޤ���

��ͷOnline�Ǥϡ�������������ʤ˻��ꤵ�줿����ɮ��¾������ɮ�����ҥ֥��ɤ���ɮ�ʤ����������·���Ƥ���ޤ���

ɮ����������Tag Search

ɮ�Υ����HUDE Colum

ɮ�����

���ɻ��塡���ܤ����褷��ɮ

ɮ�Ͽ��λ������Ϥ��ޤꡢ����ʸ���ȶ������»����͢������Ƥ����ȹͤ����Ƥ��ޤ���

������ ʿ�½��������ȶ������⤫��ɮ���Ϥ���ˡ��������ꡢ���������Ȥ������ܤ�ɮ��꤬�Ϥޤä��Ȥ���Ƥ��ޤ���

������ɮ������

����ɮ����ħ�ϡ����Ӥ���ž夲�ޤǤ����������ͤο��ͤ��Ԥ����ȡ������ơ��Ӥ���ݤ�������ˡ�����꺮��ˡ�פ���Ѥ��뤳�ȤǤ���

���Ρ����꺮��ˡ�פ�ɮ�θ����Ȥʤ��Ӥ줾���̤˿�˿�����ʿ�ܹ�碌�ȸƤФ����ˤ��������Ӥξ��֤���ħ�ˤ��碌����ʬ��Ĵ�����̯�˷�ᡢ��ǰ�˺�����碌�Ƥ�����ˡ�Ǥ���

������ˡ�ˤ�ꡢ��̯�ʽ�̣��ɮ�����ޤ�ޤ���

���ܤ˸�¸����ǸŤ�ɮ�ϡ������ұ��פΡ�ŷʿɮ�פǤ����濴�˻��Ȥäƺ�����Ǥ�ƺ��ֻ洬ɮ�פǤ���

���������äƤ��顢�����ޤǿ��Ǩ�餷�ƻ��Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ����������ʻ�����ˡ�������ή�ˤʤ�ޤ�����

������ɮ���λϤޤ�

����Ԥ�ɮ������180ǯ�����������ͤ�ɮ���侩�ˤ��Ϥޤ�ޤ���

���������80��������̤�ؤ�Ȥ���Ƥ��ޤ���

�ɤ�ɮ�θ�ʬ����

1.���褬��줿�ꤻ���˱Ԥ����äƤ��ơ��ޤȤޤ꤬���뤳�ȡ��ä˾�ɮ���褬�����ƤޤȤޤ꤬���뤳�ȡ�

2.�������Τ����äƤ����Ρ��Ӥ��Х�褯�����Ƥ����Ρ�

3.�Ӥ����פ�Ŭ�٤����Ϥ����롣ɮ�ΤϤ餬ɮ���˱�����Ŭ�٤����Ϥ����ꡢΥ���ȸ�����뤳�ȡ�

4.�����Τ����ʱ߿����ˤʤäƤ����Ρ�

�Ǥ�ɮ�Ȼ���ɮ

ɮ�ˤ��椬�Ǥ�Ƥ���ָǤ�ɮ�פȺǽ餫��Ǥ�Ƥ��ʤ��ֻ���ɮ�פ�����ޤ���

�Ǥ�ɮ�����Ⱦʬ�ۤɤ����ƻȤäƤ��ɤ��������������Ƥ���ȤäƤ��ɤ��褦�˺���Ƥ��ޤ���

����ɮ�ϡ��Ӥ����Ϥ������Ρ���ü��·�������Ӥ��Ѱ�ʤ�Τ����Ӥޤ��礦��

ɮ�ΰ������ʤ�����������������

����ɮ�ξ��

�Ǥ�ɮ���Ȥ��ϡ����Ѥ�����ʬ��̤����ˤĤ���ǫ�����褫��ؤǤۤ������Τ��ʬ�������Ƥ�����Ѥ��Ƥ���������

���Ѹ�ˤ��ݤϡ��Ϥ��ʤ��ʤ�ޤǺ��������Ū����ǫ�������ޤ���

����������ɮ�ϡ���ʬ��������������Ƥ��齽ʬ�����ޤ����̤����ɤ����۸���������ʤ������ߤ뤷�ƴ��礵���Ʋ�������

����ɮ�ξ��

��ɮ�ϡ���1/3���٤�ؤ���ǫ���ݸ�Ƥ��餴���Ѥ���������

���Ѹ������ݤϡ���»���λ�ʤɤ˿��ޤޤ������ξ�������������褦���Ϥ�դ���ꡢ�褯���礵���Ƥ���ɮ������¸���Ƥ���������

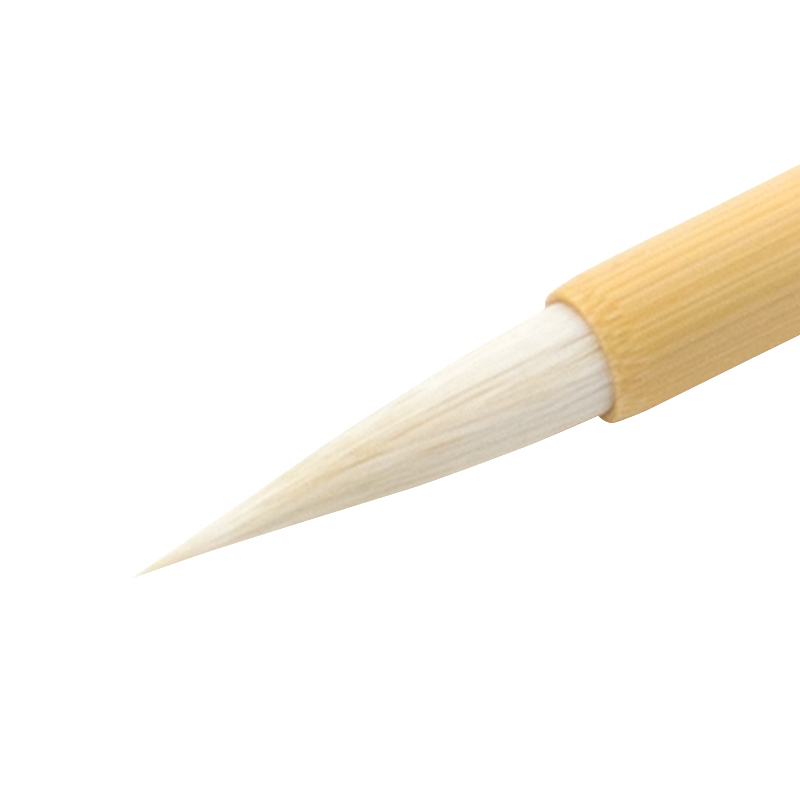

ɮ�˻Ȥ����ӤȤ�����ħ

������

ܴ���Ѥ�ɮ�Ȥ���ή�Ԥ��ޤ������ȤƤ�Ť��Ӥǡ����ߤϹ���ʤȤ����Τ��Ƥ��ޤ���

������

�Ť������Ϥ����ꡢܴ�Խ���ɮ�Ȥ��ư���Ū�˻��Ѥ���Ƥ��ޤ���

�ۤ��ɤ��Ť��Ȥ��ʤ䤫������ħ����ɮ�ˤ褯���Ѥ���ޤ������Ӥ���٤����Ϥ��������ϴޤߤ����ʤ��ʤ�ޤ���

��Ǥ�ŷ���ʤ��ޤ��ˤȸƤФ�뤷�äݤκ������ӤϺǹ�����Ϥ�����Ȥ��졢ɮ�����Ϥ�Ф�����˹��Ӥ���Ӥ���ɮ�˻Ȥ��Ƥ��ޤ���

����������

�Ӽ��Ϥۤ��ɤ����Ϥ����ꤷ�ʤ䤫�ǡ�ɮ�����褬�Ԥ��ޤȤޤ�ޤ���

���餫�������ϡ��Ԥ���Ǵ���褯��餫�ʽ�̣�ǡ��ȥᡢ�ϥ͡��ϥ饤������ɽ���Ǥ��뤿�ᡢܴ�Խ�̾��ɮ�ˤ褯���Ѥ���ޤ���

�鿴�Ԥˤ�Ȥ��䤹���͵��Ǥ����������Ӥκ�ɮ�Ϻ٤����ä���Ȥ���ή��ʤ���ʸ���ˤ⤪������Ǥ���

���

�Ť��Ƥ��ʤ䤫���Ӽ��� �������Ȥ��Ϥ͡��Ϥ餤��ɽ�����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

��������������Ĺ���Τ����ɮ�˻��Ѥ��졢�ޤ��ޤȤޤꤹ���뤳�Ȥʤ����������褤�Ӥ���������Ȥ��Ǥ���Τ���Ĺ�Ǥ���

�Ϻ��Ѥʤɤˤ�ޤ�Ƥ���ɮ�Ǥ���

�����Ӥ����Ϥη���ɮ

Ŭ�٤����Ϥ����ꡢ�鿴�ԤǤⰷ���䤹���Ӽ��Ǥ���ܴ��䤪���ܽˤ��������ɮ�Ǥ���

�����ӡʤ�������

�Ƥ��ӤϾ��פǸŤ�����ɮ�˻Ȥ��Ƥ��ޤ�����

��ɽŪ�ʻ��ݡʤ������ˤȸƤФ������Ƥ��Ӥϡ��ȥᡢ�ϥ͡��ϥ饤����ɽ���Ǥ����̷�ɮ�ʤɤˤ褯���Ѥ���Ƥ��ޤ���

�����ӡʤ��ޤ���

ǭ���Ӥ϶��ӤȸƤФ졢�Ӥ���ۤɤˤդ���ߤ����ꡢ�ڤ�����Ϥ��������ä�Ǵ�꤬����ޤ���

�٤���������Τ�Ŭ���Ƥ��뤿�ᡢ��̾��ɮ�˻��Ѥ���ޤ��� ���ӤȤϰ�ä�Ǵ��Τ������ä������ޤ���

������

�ӤȤϻ��Ӥ��ޤ�������٤������餫���Ӽ��ǡ��Ϥ�����ɤ��Τ���Ĺ�Ǥ���

�ޤ������Ӥ����̤ˤ�äƲ�������ˤ����̤���ޤ���

ͺ�λ��Ӥμ�ڤΰ���������������Ӥϡֺٸ�˯�פȤ�Ф졢�Τ���ǹ�κ����Ȥ����Τ��Ƥ��ޤ���

���ٸ�˯���������褬Ĺ���٤������Τˤۤ��ɤ����Ϥ����롣

�����ĸ�˯�������ٸ�˯��Ʊ�����̤ǡ��㤤���Ӥ�ʪ����ꤷ�ƻؤ��ޤ����Ӥ��٤����Ϥ����ʤ����餫����

���������Ҥ�������ɮ�����Ϥ�������뤿��˹��ӤȤ��ƺ����ƻ��Ѥ���ޤ���

�Ӥ��۹�ˤ��Ƥ�̾

ɮ���Ӥ��۹�ˤ�ꡢ�Ƥ�̾������ޤ���

�����ӡʤ����⤦�ˡ������Ϥ䥤�����ʤɤι䤤�ʤ��������Ӥ����Ǻ�ä����

�����ݡʤ����ˡ��������ӤȤ��Ф�ޤ��������ʾ��ưʪ���Ӥ�����Ρ�

�����ӡʤ��夦�⤦�ˡ������ݡʤ��夦�����ˤȤ��Ф�ޤ������餫���Ӥ�����Ȥä���Ρ�����ɮ�����Ȥ���������

ɮ�����̤ˤĤ���

ɮ�ι�¤

��ƻ��ɮ�ϡ��͡���ưʪ���Ӥ�«�ͤơ��������Ǵ�������˵ͤ��ΤǤ���

����������¿���Ǥ������ץ饹���å��ʤɤǺ��줿��Τ⤢��ޤ���

ɮ�����

��̿��

����κ���ü�����Ӥ�̿�ӤȸƤӡ�ɮ�ν�̣������äȤ����ڤ���ʬ�Ǥ���

�͡����Ӥ�Ȥ���Ǥ�����̿�Ӥ��ä��ɤ��Ӥ��Ȥ��ޤ���

����

�����Ǥ�����ӤȸƤФ���Ӥ�Ȥä���ʬ�˳����������̡�

��ʢ

�����Ǥ⻰���ӡ��ͤ��ӤȸƤФ���Ӥ�Ȥä���ʬ�˳����������̡�

����

�����Ǥ�ޤ��Ӥ�����Ӥ�Ȥä���ʬ�˳����������̡�

�������

��̾�����ȸƤФ졢�����������̡�

��ɮ��

ɮ�μ���ɮ�ɤȸƤӡ�������ݤ���ץ饹���å��ޤ��͡��Ǥ���

���ν��̤�Ĺ������ȤΥХ����ޤ���ʬ�Ǥ��ꡢ��̣�˱ƶ���Ϳ������פ���ʬ�Ǥ���

������

ɮ�ɤȳ�ɳ��Ĥʤ����̤Ǥ�������ϡ��ץ饹���å���ݲ�ޤ��͡���

����ɳ

ɮ�ߤ�˳ݤ�����˻Ȥ�ɳ��

��ɳ���ʤ�ɮ�ϡ�ɮ�ߤ���ߤ뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��Τǹ����κ����դ�ɬ�פǤ���

ɮ�Υ������ȸƤ�̾

���Ĺ����ʬ����

ɮ�������Ĺ���ˤ�ꡢĹ��˯��û˯��ʬ�����ޤ���

Ⱦ���������Ϥ��鿴�Ԥ����ˤ���˯����������������Ǥ���

��Ĺ��˯���������¤��Ф������褬6�ܰʾ�Τ�Ρ�

��Ĺ˯���������¤��Ф������褬4.5��6�ܤΤ�Ρ����䲾̾�ˡ�

����˯���������¤��Ф������褬3��4.5�ܤΤ�Ρ�ܴ���Խ�ˡ�

��û˯���������¤��Ф������褬2��3�ܤΤ�Ρ�俽�ʤɤˡ�

���ľ�¤�ʬ����

ɮ�ξ���̾�ˤ��벿��Ȥ������ܤˤ�ꡢ���Ӥʤɤ�ʬ����ޤ���

��1�桦������ɮ�����1.6��1.8�ѡ�����Τ褦���礭�ʻ������

��2�桦������ɮ�����1.4��1.6�ѡ�����Τ褦���礭�ʻ������

��3�桦������ɮ�����1.2��1.4�ѡ�Ⱦ��ǻȤ��Τˤ��������������

��4�桦������ɮ�����1.0��1.2�ѡ�Ⱦ��ǻȤ��Τˤ��������������

��5�桦������ɮ�����0.9��1.0�ѡ�Ⱦ��ǻȤ��Τˤ��������������

��6�桦������ɮ�����0.8��0.9�ѡ���ʤ�̷Фʤɺ٤���ʸ��������

��7�桦������ɮ�����0.75�ѡ���ʤ�̷Фʤɺ٤���ʸ��������

��8�桦������ɮ�����0.7�ѡ���ʤ�̷Фʤɺ٤���ʸ��������

ɮ�δ�Ϣ����ƥ��Sumi Contents

��ͷOnline���ɤ�ʪ�Ǥ��Ҳ𤷤Ƥ���ɮ�˴ؤ��뵭����ޤ�����

ɮ ���ʰ���Item List

���ʥ��ƥ���Item Categroy

�Ķȥ�������Shop Calendar

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |